ポツダム宣言受諾後の止まらない特攻 / 中城湾の海軍建設大隊シービーズ / 先島の学徒隊 / 古知屋収容所と共同墓地

米軍の動向

ポツダム宣言受諾決定と止まらない特攻命令

日本は8月10日未明にポツダム宣言受諾を決定し、午前中には中立国を経由してアメリカなどに伝えられた。これをうけ、8月11日土曜日朝、バーンズ国務長官は日本の降伏を受け入れる覚書を送った。当日、世界は日本降伏のニュースに沸いたが、日本の国民には15日の玉音放送まで伏せられた。

Consolidated B-32s that had newly arrived from Luzon, P.I. on Yontan Strip. Shown is a B-32 being refueled shortly after arrival. Two of these planes while on a photo reconnaissance over Japan were attacked after Jap peace rumor. Both planes were badly damaged but not casualties. These were the first planes used in a long range mission. Okinawa.【訳】フィリピン諸島ルソン島から読谷飛行場に着いたばかりのコンソリデーテッドB-32の給油の様子。この2機は日本が降伏したといううわさを聞いた後、日本上空で写真偵察中に攻撃を受けた。2機ともひどくやられたが犠牲者はなかった。これらは長距離の任務に使用された最初の2機であった。(1945年8月12日撮影)

バックナー湾の特攻攻撃

世界には降伏を宣言し、一方で国内では特攻の出撃命令が連日続行された。米軍が日本降伏のニュースに歓喜する中、連合軍の防御網を突破した特攻機「天山」が、沖縄の中城湾 (バックナー湾) に停留中の戦艦ペンシルベニアに突入、20人が死亡、10人が負傷した。

戦艦ペンシルベニアが、鹿児島県・串良基地から出撃した第五航空艦隊指揮下の第931海軍航空隊・攻撃第251飛行隊所属の艦上攻撃機「天山」4機からなる夜間雷撃隊による夜間雷撃を受け、そのうちの1機が発射した航空魚雷1本が艦尾付近に命中して浸水・大破した。

【訳】沖縄のバックナー湾で航空魚雷を受けた後、USS ペンシルバニア (BB 38) に横付けする引き揚げ用のタグボート。船の甲板には、浸水した区画から水を汲み出すポンプのホースが集まっている。1945年8月12日、メルビン中尉が撮影。

National Museum of the U.S. Navy: A salvage tug lies alongside USS … | Flick

しかし、かつてのように大仰に戦果を盛った報道は鳴りをひそめた。国民には知らされていないが、すでに降伏は決定済みである。それでも特攻命令は止まらなかった。

終戦まであと3日と迫った1945年・昭和20年8月12日、ついに仁井さんにも特攻するよう命令が下ります。… 死を覚悟した仁井さん。しかし、運命は思いがけない方向へと進みます。仁井さんがいた台湾の基地では、爆弾が底を尽き魚雷しかなかったのです。魚雷は体当たりしても爆発しないため、特攻ではなく通常の攻撃に切り替えられ、仁井さんは一命を取り留めました。

シービーとバックナー湾

海軍建設大隊 NCB (Navy Construction Battalion) は通称 Seabee (海のミツバチ) と呼ばれ、本格的に始動したのは1941年の真珠湾攻撃からといわれ、機敏に動いて後方の様々な建設を担った。特に1945年の沖縄では、空前の計55,000人に及ぶ建設大隊が様々な軍施設の建設に携わり、米軍史上最大規模の展開となった。

海のミツバチと称される海軍建設大隊

【訳】沖縄におけるシービーズの任務は実に計り知れないものであった。激しい砲撃によって物理的施設はほとんど破壊されたこの農業中心の島に、彼らは軍港、格子状にはりめぐらされた道路、爆撃機と戦闘機の飛行場、水上飛行機基地、クォンセットのヴィレッジ、タンクファーム、貯蔵庫、病院、船舶修理施設などを建設した。55,000人近くのシービーズが4つの旅団に編成され、沖縄の建設作戦に参加した。1945年8月初旬までに、日本本土への侵攻を開始するのに十分な施設、物資、人員が手元にそろった。

住民は基地建設のために徐々に北東部の民間人収容所に押しやられる一方、一つの軍事施設に複数の建設大隊が関わり、その仕事を競い合った。

基地建設のプロセス - 第21海軍建設大隊の場合

沖縄の米軍基地の歴史を見ていくには、建設大隊の記録を見るとわかりやすくなる。第21海軍建設大隊は、5月1日に熱田キャンプ (北中城村熱田) に居を構えた。民間人を移動させ、中城湾の米軍基地基地建設をはじめ、様々な軍施設を建造しながら知念半島の馬天港まで南下する。

下の写真で注意すべきは、住民は家を失って収容されたのではなく、収容されて家を失ったのである。

Military Government moved homeless Okinawans to civilian camps【訳】軍政府が家を失った沖縄人を民間人収容所に移動させる。

収容後、家は破壊され、無人となった集落では、建設に利用できる資材(木材・石材)がサルベージされ他所に送られ、破壊され、余暇として米兵による戦利品ハンティングという名の略奪が行われた。

【訳】(上陸後) 拠点を構え、熱田村の廃墟を片付け、多くの建物を倒し、一部を改修して利用し始めました。戦利品はいたるところにあった。

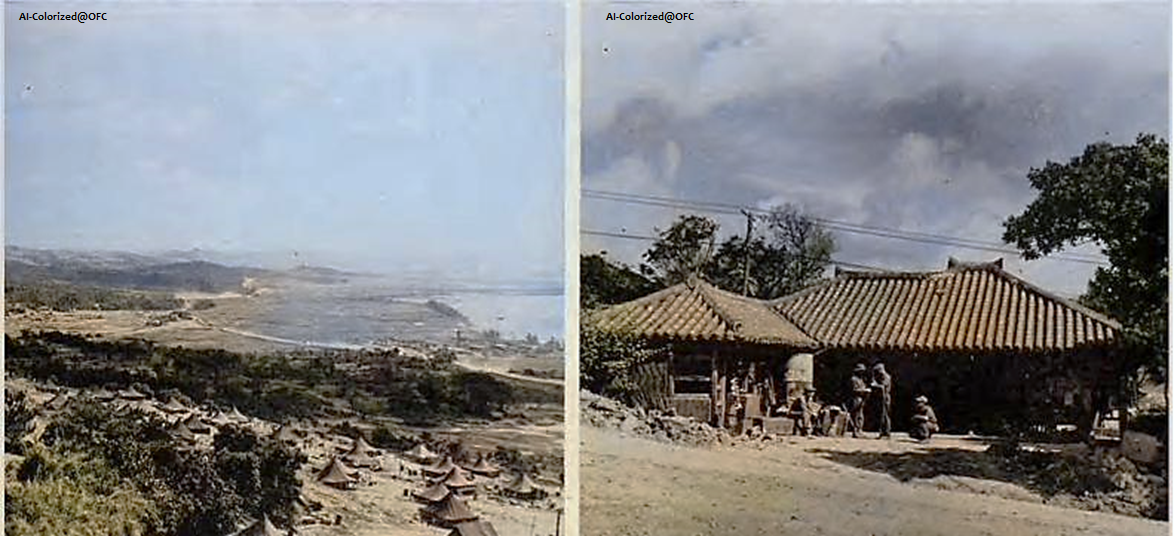

【写真左】熱田キャンプ: 高台のテントから、キャンプは木で覆われた熱田村の廃墟のほうへとのびている。ハイウエイ13号と田んぼ、そして右側遠方に勝連半島が見える。【写真右】もう一軒の民家は武器庫となっている。

収容所に集められた人々は、軍作業に駆り出された。またニミッツ布告で金融が凍結されたため無貨幣時代となり、人々は物々交換で必要なものを手に入れなければならなかった。その際の「貨幣」の役割を果たしたのが、軍作業の報酬としての米軍のタバコや衣服であった。

【訳】沖縄戦が進むにつれ、住民の村や農場が破壊され、40万人 (ブログ註・正確には28万人) の多くが家を失った。軍政は避難民が数少ない所有物を拾い集め、民間人収容所に移動させるのを監督した。私たちは6月に民間人を編成して建設を手伝わさせた。彼らの粗野で奇妙な外観は好奇心をそそった。彼らは背が低く、質素で親密だった。私たちは多くの手真似や多くの指さしで立ち止まって会話することができた。私たちのタバコと衣類は、住民のお金、皿、帽子と引き換えに使われた。女性と少女の何人かは調理場の周りで働き、あたりを清掃した。男性と少年は多くの肉体労働を手伝った。

久場崎の桟橋や道路など、やさまさまな軍施設を建設しながら馬天港に南下する。一つの拠点にいくつもの建設団体が関わり、沖縄の風景は短期間ですっかりと形を変えた。

【訳】ますます我々の仕事の多くがバックナー湾の南端に集中し、戦闘が終わったこともあり、我々の恒久的なキャンプが馬天港を見下ろす高さ400フィートの高原のなだらかな頂上に選ばれた。… 私たちのキャンプの西側には第86大隊があり、東側には第9大隊。その他のシービーの装備一式がその高原地帯に拡がっており、連隊や旅団、後に海軍建設部隊司令部などがあった。

《 21st NCB Cruisebook 1944-1945, p. 137. 》

【訳】西向きで。テントは丘陵地と平地を覆うようにテントが並ぶ。向こう側に第86大隊のテントが整然と並んでおり、CNCT (海軍建設大隊司令部) のキャンプは右遠方のコンセットの建屋のなかにある。

建設大隊はどのように沖縄人を見ていたのか。歴史を通し共通していることは、結局、占領者は利用すること以外に先住民に関心を寄せることはないということだ。

【訳】彼らは日本人に多くの点で似ているはずでしたが、私たちは先住民とほとんど問題がありませんでした。彼らはキャンプの周りのあらゆるものを探す優れたスカベンジャー (ブログ註・ごみやくずを拾い集めて生活する人) でしたが、最初に丁寧に尋ねずして物をとるなんてことはめったにありませんでした。彼らは非常にゆっくりと働きました、しかし彼らの「班長」は彼らをどんな仕事でも彼らを従わせ続けました。彼らは浅黒く小さかったが、重い物を持ち上げて運ぶ際の彼らの強さは驚かされました。彼らの多くは洞窟に隠れていた日本兵を助けていたかもしれませんが、多くは彼らがジャップを嫌っていることを示し、多くはアメリカ人について学ぶことに大きな関心を示しました。概していえば、我々には沖縄の人々を理解する時間も機会もありませんでした。

日本軍に働かされ、今度は米軍によって働かされる。「非協力的」だと、裁判にすらかけられた。

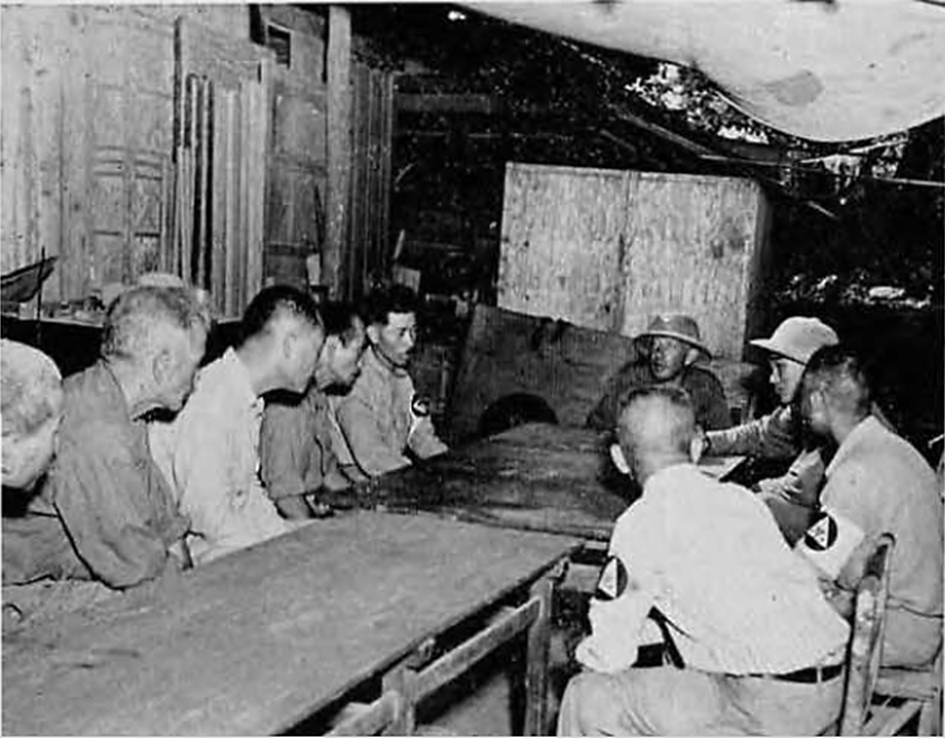

【訳】非協力的な住民が (左中央) 軍政府による公正な裁判をうけている。彼の実刑は、彼の初期のまじめな勤めにより保留された。

第21海軍建設大隊は、ハイウエイ13 (美里~糸満の東岸) とハイウエイ44 (那覇~知念岬)、津堅島、熱田キャンプ、馬天キャンプ、セクションA桟橋 (勝連半島)、久場崎桟橋、与那原桟橋、馬天港桟橋、知名崎桟橋の建設をおこなった。しかし、9月と10月の台風はこれらの米軍施設の多くを破壊した。後に海軍は幾つかの東海岸の拠点から撤退する。米軍基地を壊滅的な破壊に追い込んだのは、日本軍ではなく沖縄の二つの台風だった。

【訳】地元住民が台風について話してくれた話を信じていなかった。 9月の台風がくるまでは我々は納得できなかった。そして10月9日の台風が私たちに眼にものを見せてくれた。 「20年で最悪の台風」と言う人も多かった。 「米国海軍と海軍任務がこれまでにこうむった最大の災害のひとつ」ともいわれた。

特に10月4日のハリケーン・ルイーズは基地を瓦礫と化し、圧倒的な破壊をもたらした。沖縄に駐屯した多くの海軍建設大隊はどれもその壊滅的被害を記録に残している。

合計12隻の船舶と船舶が沈没し、222隻が座礁し、32隻が大きな被害を受けた。人的被害は、死亡36名、行方不明47名、重傷 100 名。食料、医薬品、その他の物資はほとんど破壊され、住宅や建物の80%以上が倒壊し、島内の軍事施設はすべて一時的に使用不能となった。航空機も60機以上が被害を受けたが、そのほとんどは修理可能であった。… もし9月2日に戦争が終結していなければ、この被害、特に107隻の水陸両用艇の座礁や損傷 (戦車揚陸艦4隻、中型揚陸艦2隻、砲艦1隻、歩兵用揚陸艇2隻の破壊を含む) は、計画されていた日本侵攻 (オリンピック作戦) に深刻な影響を与えていた可能性が高い。

最終的には、この後、海軍は中城湾での基地継続の便益がコストに見合わないものであると決定し、大幅に基地を縮小・撤退させることを決定するが、そこに沖縄の台風の影響があったことは否定できないだろう。

日本軍の動向

先島諸島の学徒隊

八重山や宮古島では、アメリカ軍とイギリス軍の太平洋艦隊が徹底した空爆で島の補給経路を断ち飛行場を封じ込めた。八重山諸島には約1万人、宮古島には約3万人もの日本兵が駐屯しており、日本軍は食糧も資材もすべて島と住民から収奪した。8月になると、住民も兵士の多くのいのちが飢餓とマラリアで失われた。8月12日、いよいよ食糧に窮した八重山の日本軍は、学徒に「自宅待機」を許可する。

沖縄本島では組織的な戦闘が終わって2ヶ月近く過ぎたこの頃、八重山諸島ではまだ戦闘に備えている学徒隊がいました。八重山では1945年3月に県立八重山農学校、八重山中学校、八重山高等女学校の生徒達が学徒動員され、独立混成第45旅団と行動を共にしていました。

空襲が激しくなった6月には住民だけでなく、軍も山岳地の白水へ移動。さらに7月上旬には於茂登岳の奥深くへ移動します。そして、65年前のきょう8月12日、動員された生徒達に自宅に帰って待機するよう命令が下されます。

8月12日、ついに私たちの鉄血勤皇隊は、当分の間自宅に帰って待機するよう命令が下った。

マラリアの有病地に強制疎開させられた人々も帰宅許可が出されていたが、度重なる徴用と食糧や家畜の供出のあげくに、マラリア有病地に強制疎開させられ、そこから帰ってくると多くの住宅の畳や木材が日本軍に剥ぎとられていた。

七月に避難解除も出、部落におりてきたのですが、マラリアの猛威は後をたたず、夕刻、二、三人で死体を運ぶリヤカー、荷車の姿が毎日のように見受けられました。毎日のように大量の死体が運ばれてくる火葬場は処理能力も限界にきており、露天で死体を処理するありさまでした。

… それから、今でもしゃくにさわることですが、避難小屋から家に帰ってきたら、何と家の中がカラッポではないか。畳ははぎとられ、みそがめはなくなっているし、雨といもとられて無い、あとでその犯人がわかったんですが、なんと日本の軍隊だったんですよ。軍隊に文句を言えばすぐ非国民だと一喝されるし、憤まんやるかたなかったんです。

八重山に帰った当時家は兵隊によって壁や畳といわず取れるものはみんな剥ぎとられてしまい、ただ屋根と柱だけになっていました。

「女手一つで、帰郷後の食糧難」『沖縄県史』9-10巻 戦争証言 八重山 ( 5 ) - Battle of Okinawa

強制疎開だけではなく、豊かな家畜を日本軍に全殺された波照間では、これから年末にかけて飢餓とマラリアが吹き荒れ、一家全滅も珍しくなかった。

そのとき、住民は・・・

古知屋収容所

米軍は伊江島、本部半島、中南部での基地建設のため、多くの住民を劣悪な管理状況にある北東部の収容所に移送した。宜野座村松田周辺にあった古知屋収容所もそのひとつである。

金武町古知屋 (松田)

古知屋山原は、なんにもなかった。こんな(小さな)木がいっぱい生えて、私の兄も一緒に刈って、テント立てて、テントの下に茅を敷いて、そこで寝泊りしました。お汁を作るために(塩を作ろうと)海に潮汲みに、私も行かされた。1斗缶を頭に乗せて、半分はこぼれて、海水をかぶっても、着替える着物はなかった。

8月の初旬、久志村に近い古知屋開墾に移動させられましたがそこでは主人もいっしょでした。小さい掘立小屋に親子3人住むようになりましたが、主人は寝たきりの毎日でした。… 病気のうえに栄養失調の主人は骨と皮だけになり、8月12日、寝たまま消えるようになくなりました。私は息子と2人きりになりました。

《「母たちの戦争体験 平和こそ最高の遺産」(沖縄県婦人連合会) 166頁より》

… 夜中のことで、痛いとも苦しいともなんの知らせもなく、一言の遺言ものこさずにローソクの火が自然に燃えつきるように死んでいきました。27歳の若さでした。

死因は栄養失調だとしか考えられません。もともと肺結核に予後で自宅療養中だったのが、戦争にまきこまれて食うや食わずで3ヵ月も戦場を逃げ回ったのですから、体力を消耗しつくしたのでしょう。せっかく弾の雨の中を生きのびてきたのにここで死ぬなんて、ほんとに悔しい気持ちがいっぱいで言葉も出ませんでした。

葬式もちゃんと出してやる余裕はありません。収容所の周囲の野原にたくさんの穴が掘ってありました。葬式班の人たちが遺骸を担架で墓地まで運んでいって、穴の中にモノでも捨てるように死体を投げ込んで赤土をかぶせるだけです。沖縄では土葬の習慣はありませんから、まるで犬か猫を始末するようなやり方でほんとに残念でなりませんでした。位牌も仏壇もありません。椎の木で墓標をたててやったのがせめてもの葬式でした。

《「沖縄戦 ある母の記録 戦争は親も子も夫も奪ってしまった・・・」(安里要江・大城将保/高文研) 163-164頁》

米海軍: Life among Japanese people inside a military compound on Okinawa in the Ryukyus as the US forces take over areas of the island.【訳】米軍占領後、収容所内での日本人の生活の様子。(撮影場所や日時は不明 おそらくは辺野古と思われる)

幼い息子は私の実母といっしょに爆撃を受けた時に肺に異常をきたしたのか絶えず真っ黒い鼻水をたらしていました。それが次第に多くなり診療所へ行っても薬はなし手術はできず、主人の四十九日忌に亡くなりました。約4ヶ月にわたる逃避行をおとなと同じように歩き続け、飢えに耐え、時には爆弾の熱い破片を踏んでやけどをしたこともあったが泣きごともいわず頑張り通した4歳の生命力は、弾に当たる心配もなくなったというのに、滅んでしまったんです。

《「母たちの戦争体験 平和こそ最高の遺産」(沖縄県婦人連合会) 166頁より》

このときの状況を1912(明治45)年生まれの仲間幸徳は、生々しく語る。

古知屋には、中頭(沖縄島中部)や島尻(沖縄島南部)から毎曰のように栄養失調の乳児や子供、年よりが運ばれて来ました。......彼らは運ばれて来た時から栄養失調で、目ばかりぎらぎらして、死にかけている人たちばかりでした。それで、運ばれて来てから、二、三曰したらほとんどが死んでいったのです。年よりもいましたが、一、二歳の乳児や四、五歳の子供も多かったです。戦争孤児たちで、戦争で親とはぐれたり、親をなくしたりして身寄りのない子供たちがほとんどでした。病気とか、けがをしたとかではなく、ほとんど栄養失調の子供たちで、ヤーサ死(餓死)で非常にかわいそうでした。墓地は開墾に二か所ありました。

戦後、ほとんど遺骨を掘り出してあります。米軍によって子供たちの面倒をみる保母、炊事係、院長が選ばれた。元慰安婦に育てられた孤児たちもおり、「曰本語は分からないが、子どもたちの洗濯や世話をしてくれた。美人でとても優しかった」、という。

《「収容所の中の住民と生活の息吹」川平成雄 琉球大学経済研究(76): 1-25 (2008) 》

米軍は「軍政府」 (military government) という名前で収容所を「管理」し、住民を強制収容したが、その記録はどこにあるのか。軍人捕虜 (pow) がジュネーヴ条約に守られる一方、民間人の収容所はあまりにずさんで、条約の目をくぐるようなやり方であった。

当時、行政機関がなく、古知屋避難所が所有地に含まれていたこともあって、比嘉さんはいとこの大城源助さんと協力して死んでいく者の名前、年齢、住所を一つひとつ丁寧に記載し、墓標を作り、埋葬した。その数はノートに書かれた名前だけで第1墓地600人、第2墓地800人の計1,400人に上った。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■