参謀の脱出計画 / 「スパイ」の処刑 / 子どもと老人と女性

米軍の動向

総攻撃計画 前夜

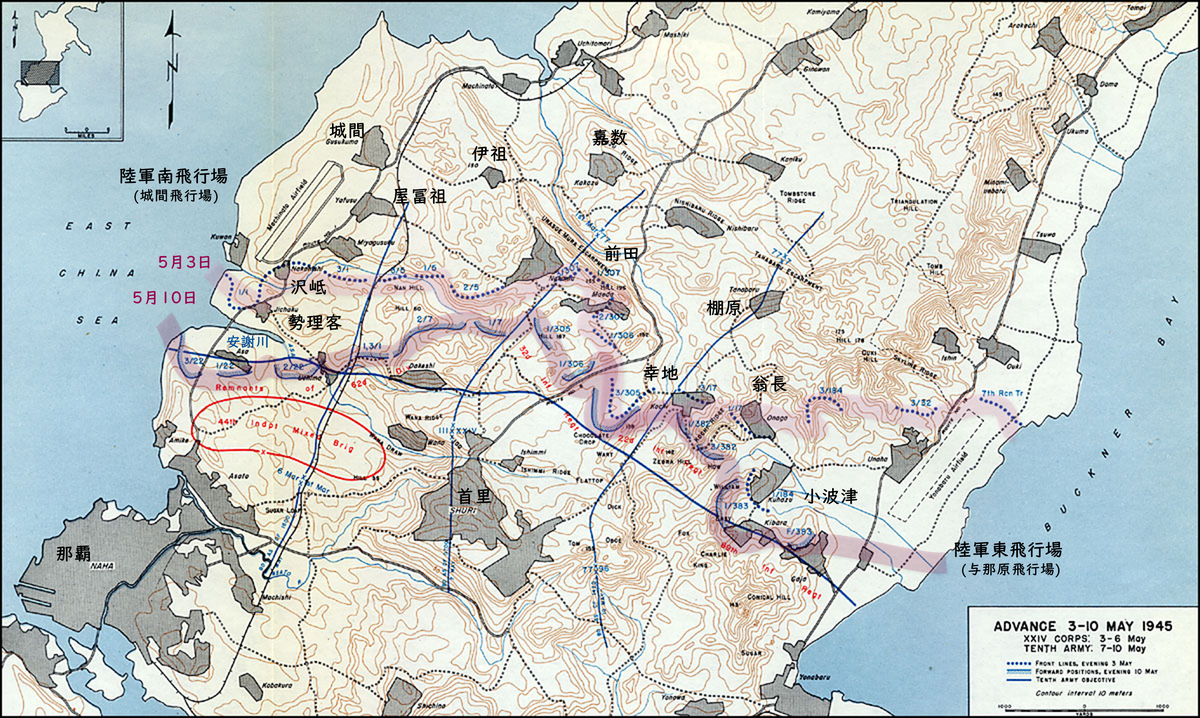

バックナー中将は、5月10日、今度の攻撃では、特別に変わった戦闘はない、と語って、さらにつぎのようにつけ加えた。

「今度の攻撃もこれまでの続行にすぎない。もし、ただちに占領できない陣地があれば、いつまでもそれに固執せず、幾分弱体化させてからとし、攻略は予備軍にまかせよ。弾薬は十分あり、新鋭部隊も十分で、1個師団はたえず休養をとれるぐらいいる」

攻撃命令では、地上軍が戦闘にはいるまえに、30分間にわたる予備砲撃を行うことになった。この命令はこれまでのとは違って、「敵の砲台や要塞で、それとわかっているものは、最大限の破壊をすべし」というものだった。命令がこのように変わったのは、4月19日の予備砲撃作戦で失敗したからで、全戦線に沿って地下陣地網をはりめぐらしてある日本軍にたいしては、洞窟ひとつひとつの入口は的確に攻撃することが必要であったからだ。

南進する米軍

部隊交替

米第96師団第383連隊は、5月10日、第7師団の第184連隊と交替した。与えられた任務は、コニカル・ヒル (註・運玉森) の占領であった。この攻撃の主力は第1大隊だったが、この部隊の交替は、イージー高地の東部斜面で実施された。

安謝(あじゃ)

最初に川を渡るのは、マーリン・シュナイダー大佐率いる第22海兵連隊の、第2、第3大隊となった。左翼側の第2大隊は、第1海兵師団と接触を維持し、第3大隊は海岸線にそって攻撃を敢行する計画になった。第1大隊は、第2大隊と第3大隊の中間に配置され、両部隊との連携を維持しながら続いて渡河し、川の南側にある高地を占領することだった。攻撃開始時刻は、夜明け直前に設定された。

《「沖縄 シュガーローフの戦い 米海兵隊 地獄の7日間」(ジェームス・H・ハラス/猿渡青児・訳/光人社NF庫) 66頁より》

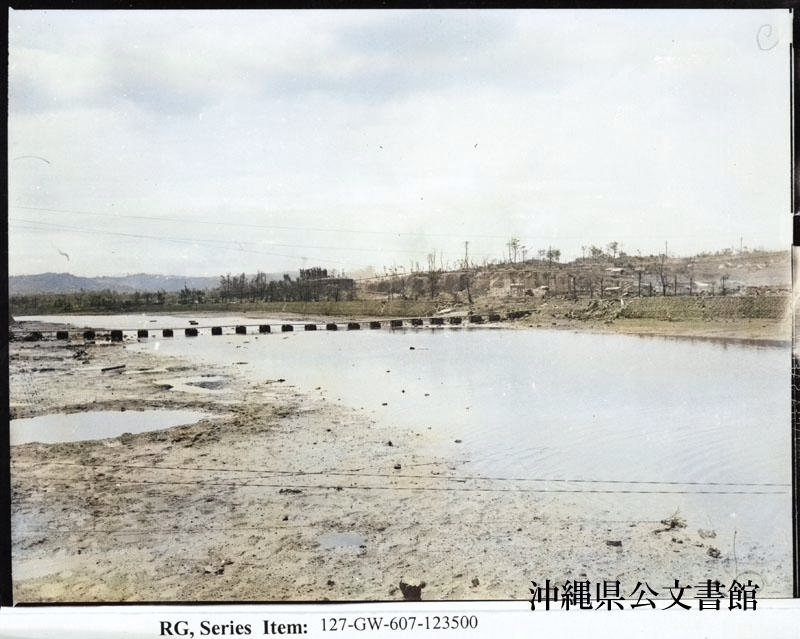

Asa Kawa--Illustrating the mud flats, soft bottom and general appearance of the river as well as the temporary foot bridge used in crossing.

安謝川‐‐泥湿地、軟底、そして川の全体像や、川を渡るための仮設橋が見える

第22海兵連隊は、前夜のうちにかけておいた歩行橋をつたって、5月10日の朝早く安謝川河口を渡りはじめた。ちょうど3個中隊が渡り終わったとき、一分隊ほどの日本軍決死隊が、爆雷を抱えて、橋を破壊してしまった。だが、残りの海兵隊は川中を歩いて南側の岸にたどりつき、しだいに激しくなる抵抗のなかを、午前中には安謝の村落まで進撃することができた。安謝は深い霧や砲煙につつまれて視野がきかず、村落の西側では、それ以上の進撃が難しくなった。米軍は、自動操縦105ミリ曲射砲やLVTから砲撃を加え、海兵自体は、猛烈な日本軍の砲火や、部分的に頑強な反撃にはあったが、第22連隊は、日暮れまでには、ついに奥行き330メートル、幅1キロ半にわたって、橋頭堡を築いた。

一方、日本軍は …

敵は、9日内間を奪取し、10日安謝川を渡河攻撃してきたのであるから、混成旅団ーといっても、美田大佐の独立混成第15連隊が主力であるーの第1線が、陣地につくや両3日を出でずして戦闘を開始したことになる。当時各第1線部隊が無準備のまま、西も東も弁せず、混沌たる状態であったろうことは疑う余地がない。かかる陣地と戦況において、無準備の部隊を戦わすほど無理かつ不得策なことはない。

鈴木少将指揮下の独立第28大隊は、最左翼安謝、天久の両部落付近で、まず戦闘を開始した。安謝川は、幅員6、70メートル。干潮時は徒渉可能である。南岸台上には、本道に沿うて前進する敵に対し、堅固な地下陣地があり、さらに水陸両用戦車でわが左側背に海上機動を策する敵に対しては、海岸に沿い高さ数十メートルの一連の断崖があった。

《「沖縄決戦 高級参謀の手記」(八原博通/中公文庫) 301-302頁より》

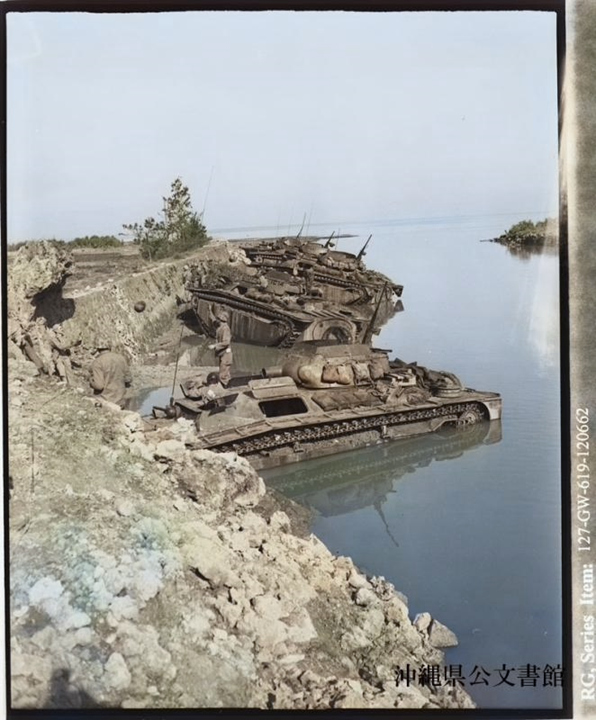

米海兵隊先遣隊の防衛線として利用された多数の護岸のひとつに接岸する戦車隊。前方の友軍を掩護する一方で、戦車は川を渡り、この岸壁のかげに隠れている(1945年5月10日撮影)

Tanks up against one of many sea walls- used as a line of defense for advancing Marines- tanks crossed river and remained covered behind this stone wall for protection while covering our troops in their advance.

シェファード将軍は、ベイリー型の組み立て橋を架けるように命令した。これにより戦車を渡河させて、翌日の攻撃に投入できるはずだった。工兵隊が22:00時頃より作業を開始すると、日本軍の砲兵隊が砲撃をくわえてきた。断続的な砲撃により架橋作業は6時間ほど遅延し、最初の海兵隊の戦車が轟音を響かせながら渡河したのは11:03時になってからだった。

《「沖縄 シュガーローフの戦い 米海兵隊 地獄の7日間」(ジェームス・H・ハラス/猿渡青児・訳/光人社NF庫) 77頁より》

海兵隊の戦闘カメラマンと工兵部隊は、那覇と郊外を結ぶベイリー型橋を建設中、狙撃兵による射撃を受け、その場に釘付けとなる

Marine Combat Cameramen and Marine Engineers pinned down by sniper's fire while Bailey Bridge was under construction to connect outskirts with Naha.

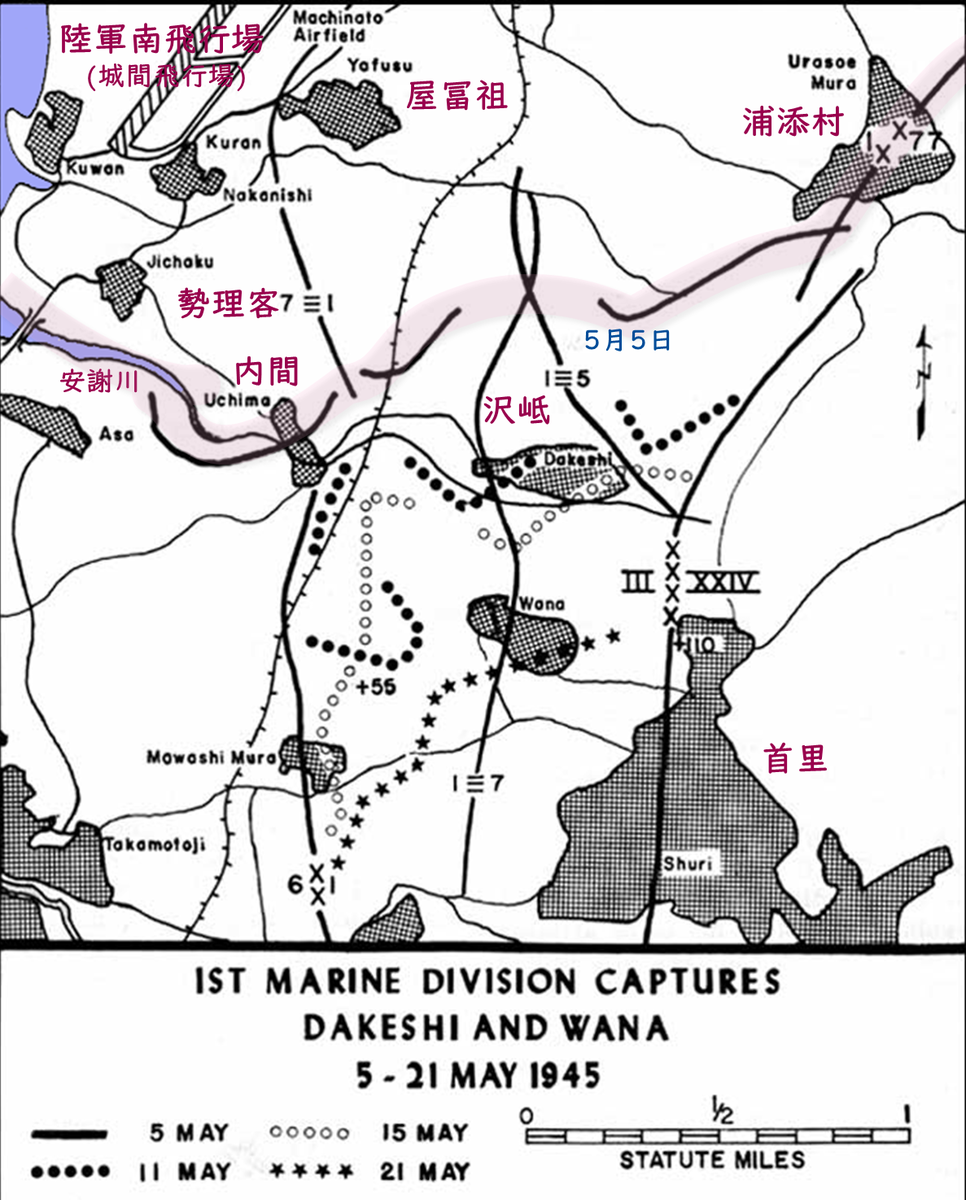

沢岻(たくし)・大名(おおな)

海兵隊が5月10日に着いた沢岻丘陵は、反対側の陣地が、村落からさえも守られている典型的な防衛陣地であった。… 5月10日に連隊攻撃をしたが、これは失敗に終わった。攻め寄せている海兵隊に、日本軍は前面の陣地や後方から、はげしい迫撃砲弾をあびせ、機関銃で撃ちまくった。海兵隊はついに日が暮れるまでに、もとの前線に後退せざるをえなかった。

一方、日本軍は

5月10日ごろ、前田、仲間、安波茶付近を放棄した後、第62師団正面においては、左翼有川少将率いる歩兵第64旅団は、残兵を糾合して経塚、沢岻の線を占領し、また右翼前田、大名間の錯綜した丘阜地帯は、杉本少佐の師団輜重隊と第24師団の北郷連隊が、前後混合して守備に任じ、中島中将(進級)の歩兵第63旅団は、首里市内に撤収していた。第62師団の右翼正面は、北郷連隊の担任とする予定であったが、陣地および地形に未熟な新来の部隊なので、杉本輜重隊を依然この正面に残置し戦闘に協同させたのである。敵は、錯雑した地形と、これを巧みに利用する無数の地下陣地に拠るわが輜重隊正面を避け、その左右から首里正面に向かい浸透攻撃をしてくる。

《「沖縄決戦 高級参謀の手記」(八原博通/中公文庫) 318頁より》

後方で行われている黄燐弾の煙幕砲火をしばらく待って、進撃路を開く米海兵第7連隊の兵士たち(1945年5月10日撮影)

Marines of 7th Reg. wait while a barrage of phosphorous shells in background, pave way for the push.

注・AI では火炎の色が再現されず白色化されています。

負傷した海兵隊員の手当(1945年5月10日撮影)

Aiding wounded Marine.

日本軍の動向

首里の陸軍第32軍と小禄の海軍

首里の攻防 第3線: 安里の北ー沢岻ー大名ー石嶺ー弁ケ岳ー運玉森ー我謝

… 日本軍のほうでは、米軍のこの新しい攻撃にそなえて、いよいよ首里の防衛陣を固めていた。牛島中将は、「わが軍は、ただちにその主力を首里に向けんとす」との命令をだした。その防衛線は、西側を安里の北から大名を通り、石嶺付近の丘陵地帯にまでおよんでいた。牛島は、第6海兵師団は西側から攻撃してくるだろうと予想して、部隊を配置がえして両翼に鉄の防衛陣をしいた。那覇の東側で、道路や橋梁破壊を命じた。だが、もしかすると米軍は、パラシュートで背後から襲ってこないともかぎらない、という危惧もあって、牛島中将としては、全部隊を前面に動員するということには、ためらいを感じていた。

海軍、沖縄方面根拠地隊: 小禄(大田実海軍少将)

前日の9日、沖縄に配備された海軍部隊の司令官である大田少将は、第32軍司令部から首里防衛陣の強化に協力し部隊を提供するよう要請を受けた。

海軍兵力は、陸戦兵器をほとんど持たず、沖縄の防衛強化を急いだ時期にも、沖方根部隊の装備はそのままであった。3月のはじめ、米機動部隊の空襲を受け、沖縄に上陸してくる意図がわかって、はじめて手持ちの兵力で陸戦隊をつくった。

… 小禄陣地にいるからこそ、20センチ砲5、15センチ砲9、12センチ砲11、25ミリ機砲64、12ミリ機銃100、7.7ミリ機銃124の銃砲弾を敵に浴びせることができるが、そこを出たら、随身兵器を持たないので、7.7ミリ機銃(小銃と同じ大きさ)を外して抱えていくだけ。おどろいたことに、スコップもないので、第一線に就いても、陣地もタコツボも掘ることができない。野戦の経験もない。そして、この主力部隊が出払うと、あと小禄に残るのは、据えつけた大砲を撃つこともできず、武器といっては即製の手槍だけの設営隊員しかいなくなる。

海軍兵力は約1万人。うち約8000人が小禄半島に配備されていたが、陸戦の訓練を受けた既教育兵は約3000人しか居なかった。残りは軍属が主体の設営隊員約3000人など後方要員だったから、中核兵力を持って行かれるのである。しかも、せっかく築いた小禄要塞を事実上放棄し、要塞兵を歩兵として使う破れかぶれの作戦でもあった。大田少将は「残る兵力は重火器を使用する能力なく 槍を主体とする烏合の衆となる」と反対した。

《「沖縄の島守 内務閣僚かく戦えり」(田村洋三/中央公論新社) 295頁より》

沖縄からの脱出計画 - 神直道航空参謀

第32軍は5月6日に神(じん)直道航空参謀を東京に派遣することを決定した。沖縄への援軍要請のためであった。事後報告をうけた八原作戦参謀は戸惑う*1 。八原はあくまで沖縄を捨て石にして「本土決戦」を遅滞させることであり、援軍を期待するのは適当ではないと考えていた。

こんなある日、突然私の机の上に1枚の書き付けがおかれた。神参謀を連絡のため東京に派遣するとの命令書で、軍司令官、参謀長の署名がしてある。あまり急なことなので、ちょっと私は途惑った。派遣の目的を聞くと、軍の戦力激減した今日、国軍航空の総力を挙げて沖縄周辺の敵艦船を攻撃し、もって敵の沖縄攻略の企図を断念せしめるほかはないとの意見を直接に具申するというにあった。一見軍の危急を救う壮大な妙案のようである。本土では、今、決戦準備に狂奔しているはずだ。沖縄では、どうしても勝てない戦である。…夢のような勝利を、特にこの段階において、望むのは適当でない。私は内心この案には賛成できなかった。

《「沖縄決戦 高級参謀の手記」(八原博通/中公文庫) 294頁》

10日、米軍が傍受した日本軍の無線通信記録には、次のような作戦が記録されている。当初は機雷艇を使った脱出計画だったものと思われる。

日本軍航空要人の救出航空搭乗員を奄美から九州にかけ北方の島伝いに上陸させる救助の準備をなせ。機雷艇を使用し、救出作戦は夜間のみ実施するものとする。

《保坂廣志『沖縄戦下の日米インテリジェンス』(2013年) 197頁》

この後、神参謀は摩文仁に潜伏する。そこで水上機での脱出計画に2度失敗する。

1945年4月のある日、糸満の海岸近くの壕にかくれていた、… 3人の、60歳近い老漁夫たちが、いきなり壕から捜し出されて、ある任務を与えられた。神参謀脱出につき、協力せよ、とのことだった。… 夜陰に乗じて彼らは、神参謀と他に見習士官2人を乗せて、摩文仁村の小渡浜にいき、刳舟を阿多旦葉の中にかくし、そこで暫く待機することにした。1週間ばかりそこにひそんでいる間に2回ほど日本の水上機が附近の海に着水した。即ち、神参謀の脱出機であるが、肝心の参謀は、漁夫たちが、すぐ舟を出しましょうという言葉を斥けて、今は危ない、しばらく様子を見よう、と云って、岩かげに身をよせ、海をにらむばかりで、容易に出て行こうとしない。そのうちに、敵中着水の離れ業を敢行していた水上機は、あきらめたのか、どこかへ飛び上がってしまい、計画は挫折した。神参謀は今度はクリ舟で徳之島まで行けと命じた。これには、いくら、なだめ、すかされても老漁夫たちは頑固に応じなかった。「徳之島どころか、伊江島までも、われわれ老人では舟を漕いでいく元気はない。ことに今は雨季であって雨にうたれては、年とった、この体ではもたない、若い者と交替させてくれ」と言った。

《「沖縄戦記 鉄の暴風」(沖縄タイムス社編) 82頁より》

神参謀は、最終的には5月30日に糸満の漁師が漕ぐクリ舟で脱出。世論島、徳之島を経由し、6月11日に九州の鹿屋に到着している。東京は神参謀の援軍要請に命令発令から35日が経っていた。沖縄への援軍要請は受け入れられなかった。

戦後は神直道は景教の研究者となり、靖国神社国営法にも反対、スパイ論の否定、また軍による飛行場用地の強制接収について沖縄県のために証言するなどしたが、沖縄脱出に際し当時の神直道が記した日誌には、政府へ連絡するためのメモが残されている。事実と異なる内容が多いだけではなく、第32軍司令部に蔓延していた中国人や沖縄人に対する極めて差別的な記述が確認される。

「政府に対する連絡

二、沖縄県人は支那人に似る、精神的中核なし、かつ無気力、神社仏閣極少 *2

三 軍隊に対する態度 消極的に協力

(一)軍隊が来たから我々が戦闘の渦中に入りたりとするもの、すこぶる多し

(二)学徒(防召)は駄目なり 召集しても皆自家に逃げ帰り 召集解除のやむなきに至る*3(三)本県人のスパイ 甚だしきは落下傘にて潜入(本県人)を目撃 追跡せることあり 電話線の故意切断*4

(四)弾丸の中でも金をやらねば物資を分けてくれぬ 何を考えているか分からぬ*5「神日誌」第32軍参謀 陸軍中佐 神直道 (2-4 pp. 337-336)

第32軍は大陸での侵略と植民地支配の思考様式を継承したまま沖縄に移駐した。第32軍が東京に伝えようとした内容は、どれをとっても事実とは大きく異なる内容で、悪意に満ちたものであり、明らかに第32軍の敗戦状況を「沖縄県人」に転嫁するものであった。

「スパイ」の処刑

第32軍司令部の参謀らは、上記のように、沖縄県民は潜在的にスパイであり、皇民としての「精神的支柱」がないという考えを共有していた。そんな中、精神的に不安定になった女性がスパイとして連行され、見せしめとして兵士、女性、学徒らに処刑させた。

「上原トミ」の処刑、当時17歳の沖縄師範鉄血勤皇隊による証言

これは本当に忘れもしませんが、1945年の確か5月10日ぐらいじゃないかと思います。沖縄の女性のことなのです。この女性が憲兵隊員二人に縄で縛られて連れてこられたのです。この女性は南部戦線、いわゆる沖縄の南部方面で、夜な夜な懐中電灯を照らしていたので捕まったらしいのです。それがスパイということで南部で捕まって、憲兵に逮捕されたのです。この女性は頭が丸坊主で半袖の軍服と短いズボンを身につけていました。そのような夏服の軍服を着せられて、連れてこられたのです。その時は夕方でした。女性が連れて来られたので、みんな何があったのかということになりました。そして連れてこられて1~2時間経った頃でしょうか。軍司令部の第6坑道口は首里の崎山、金城町にありました。その坑道の真向かいには私の母校、沖縄師範学校がありました。沖縄師範学校には田んぼがありました。180㎡ぐらいあるんじゃないですか。その坑道口から20~30mのところ、田んぼの真ん中に電柱がたっているんですよ。そして憲兵がスパイという女性を連れてきました。今からスパイを処刑するということで連絡があり、師範学校の生徒と壕内で作業をしている兵隊、集まった人たちは合わせて20名程度だったんじゃないでしょうか。戦争というのは人間が人間でなくなる時ですから、この女性はスパイをしたということで、当時壕内にいた朝鮮の慰安婦4~5名も出してきました。スパイをするとこういうふうになるという見せしめや戦意高揚のために女性は処刑されたのでした。40センチメートルの刃がある銃剣を額にハチマキを巻いた慰安婦に持たせ、憲兵が「よっしゃ、突け」と言うんですよ。「エイ、エイ」とこう突くわけですよ。夕暮れ時ですから、突かれた人の表情というのは分かりません。けれども頭を垂れていました。一人が突くと「よし、次」と言うわけです。次の女性がまた突くわけです。恐らく3名~4名で突きました。その後は、縄を切って立たせ、そしてここに座れと座らせました。憲兵が立ち、「俺は剣術が苦手なんだがな」と言って日本刀をさっと抜いて構え、女性に第1刀を振り落としました。そうしたら首が落ちないんですよ。その憲兵は首から肩にかけて日本刀で切ったと思います。そして第2刀をこう振り落としました。本当に絵に見るように首が落ちました。そして、周囲にいた沖縄師範学校の鉄血勤皇隊員と、軍人が20名ぐらいで女性を囲んでいました。女性に向かってこのスパイのために我が学友を失い、我が戦友を失い、国賊であるスパイは許せないと言って、みんな気分が高まり、その辺にあった石や土の固まりを投げつけました。本当になんと言いますか。グシャグシャになったんじゃないでしょうか。今考えると、当時はスパイがいるはずはないのです。どういうことで女性がスパイをしたと説明も無く、憲兵は憲兵としての仕事として行った事でしょう。

《スパイ容疑で処刑された女性 | 証言 | 戦世の記憶》

《註》参謀の八原が記録した「女スパイ」の殺害と同一人物であると考えられている。

沖縄戦における民間人の戦死者数は10万人から15万人と言われているが、そのうちどれだけの住民が日本兵によって虐殺されたのかは不明のままである。

1945年5月10日。この日の昼食の時、祖父の家に突然、日本兵2人がやってきた。うむも言わせず、祖父を連行した。日本兵は祖父だけでなく、ぺルーで生まれ育った息子も連行しようとした。しかし、息子は山中に入り、連行を逃れた。住民の誰かが、日本軍に「比嘉省三はスパイだ」と密告したようだ。祖父はペルー帰りでスペイン語を話すことができた。それだけで、スパイだと密告され、日本軍にスパイ容疑で殺されたのだ。祖父は連行されるとき、家族に「もう戻ってくることはできない」と話し、殺されるのを覚悟していたのだろうと家族は思った。数日後、祖父は山の中で首から肩にかけて斬られた状態で亡くなったのを部落の人が見つけた。連行を逃れた息子が現場に行き、自分の父であることを確認した。

そのとき、住民は・・・

孤児院と養老院 - 慰安婦と呼ばれた女性たち

米軍が設営した沖縄の12の民間人収容区域

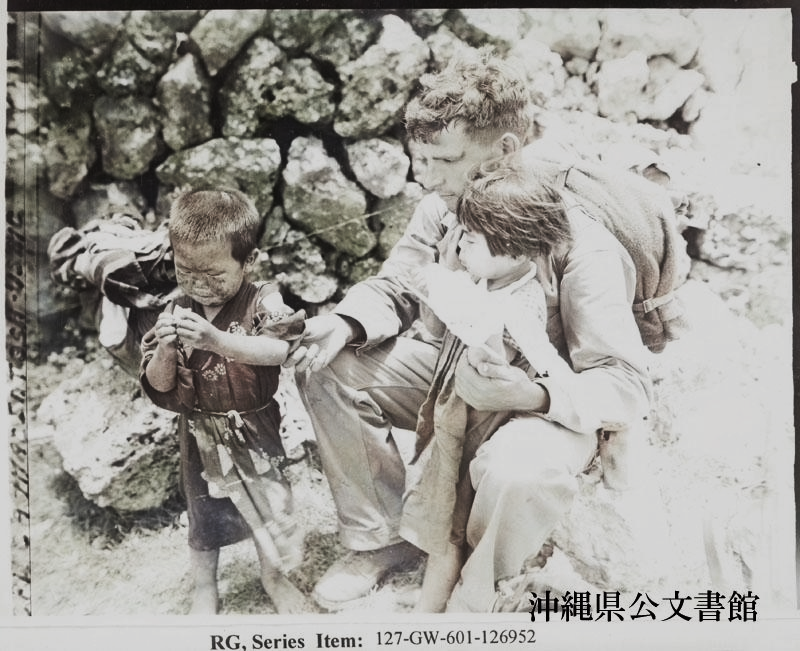

65年前の今日、アメリカ軍が撮影したフィルムには戦場で傷つき、肉親を失った孤児たちの姿が映し出されていました。5月10日の日付のあるこのフィルムには戦場に置き去りにされ、アメリカ軍が救いだした男の子が映っています。のちに「チャーリー」と命名されたこの子のように、乳幼児で名前さえわからない子も多く、アメリカ軍の作った孤児院に収容され、なんとか命をつなぎました。けがの治療を受けている子どもたち。数日前まで一緒にいた親や兄弟は、彼らの目の前で、どんな運命をたどったのか。傷ついたのは、体だけではありません。沖縄戦では、孤児院は全体で11か所設置されましたが収容された子どもの実数はわかっていません。子供はどんどん運ばれてくるものの、面倒を見る人も食糧も圧倒的に不足していて、お粥も出せず、ミルクだけの日々もあったいうことです。そのためほとんどが栄養失調による下痢を発症し、衛生状態は「豚の飼育小屋」以下だったという証言もありました。

戦後、状況が落ち着くにつれ、多くが血縁者などに引き取られて行きましたが、戦後8年たった調査ではまだ3000人が孤児院に残っていました。

These two little orphans are shown being cared for by Marine. The little girl's hand was badly broken by shrapnel. Their parents were killed by either bombs or shellings.

海兵隊員が世話をする2人の小さな孤児。女の子の手は榴散弾によるひどい怪我を負っている。両親は爆弾または砲弾によって殺された (1945年)

高江洲収容所

米軍は民間人収容所区域に孤児院と養老院を設置した。下の写真は数少ない1945年のシモバルにあった養老院の写真。米軍は泡瀬・島袋周辺をシモバルとよんでいた。海軍の説明にあるように、これらの施設は軍政府によって管理され、日本軍によって慰安所に送られた元慰安婦が、婦看護として従事していた。米海軍の撮影者に対し、若い女性二人は顔を覆い、あるいは顔を伏せている。

《AIによるカラー処理》【原文】米海軍キャプション: Life in Shimobaru, one of civilian camps established on Okinawa in Ryukyus by U.S. Military Government. Old ladies' home and orphanage. Maintained by Military Government and manned by ex-geisha girls.

【沖縄県公文書館の和訳】 下原での生活の様子。この地には、軍政府によって設置された沖縄本島の民間人収容所の一つ。軍政府運営の老婦人用住居兼児童養護施設。ここでは、元「芸者ガールズ」(若い女性) が労役に従事していた。

撮影地: 下原 1945年 5月10-20日

注・米軍が記録する "ex-geisha girls" あるいは "geisha girls" という言葉は「若い女性」を表しているのではなく、日本軍が「慰安婦」として従軍させていた女性たちのこと。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

*1:神直道と八原博通はどちらも最終的に沖縄脱出に成功するが、戦後一度も顔を合わすことがなかった。八原が航空作戦を切り捨て持久戦を主張したことで神直道との確執があったとも伝えられている。

*2:ここで精神的中核とは「皇民」としての

*3:実際には召集は解除されておらず、兵士よりも厳しい斥候や連絡、斬り込み、看護を強いられ、沖縄島で召集された学徒の半数以上が戦死している。

*4:戦後のインタビューでは神直道はスパイは確認されていないと語っている。https://battle-of-okinawa.hatenablog.com/entry/2020/03/03/150731

*5:第32軍は物資の供出を強制し、労働力食糧からモッコや牛馬に至るまで住民に依存した。弾丸のなかでは、女性から老人に至るまで弾薬運びをさせられ多くの県人が戦死している。また軍刀を振るっての食糧接収に金品が支払われた形跡はない。