1945年4月15日『捕虜の虐殺、住民の虐殺』

捕虜の尋問 / 捕虜の虐殺 (石垣島事件) / 武田薬草園とコカイン / 宇土部隊の撤退と学徒の出撃 / 少年の処刑

米軍の動向

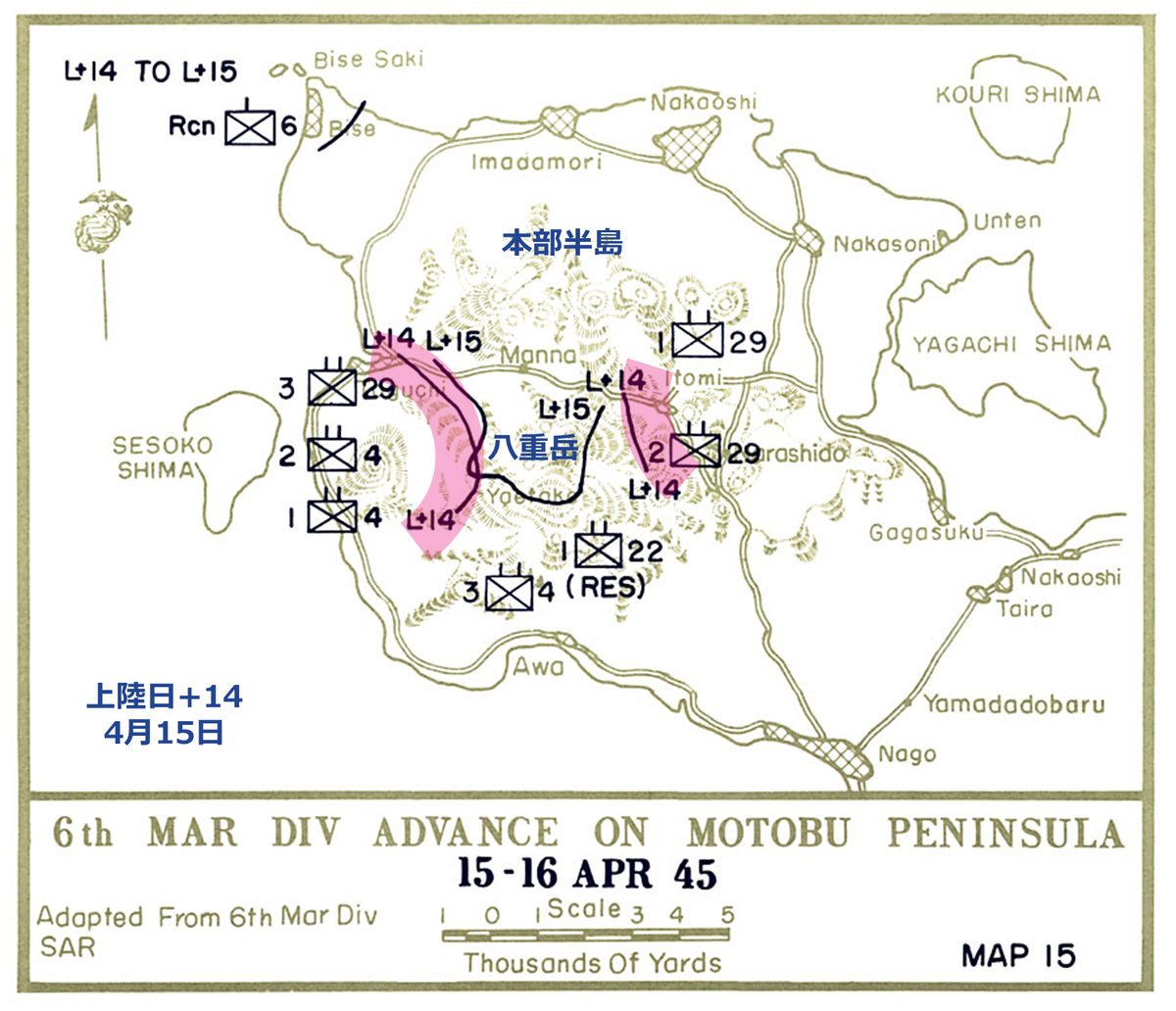

北進する米軍 - 本部半島・八重岳の攻略

… 4月15日、海兵隊はついに最後の攻撃を試みるにいたった。

これと同じ日に、海兵第29連隊の第3大隊は、八重岳の西方、山の峰を越えてすぐ真下にある米軍前線の左翼(北)から東部の日本軍を攻撃した。一中隊がその場に残留する間に他の部隊は山をぐるっと迂回し、第3中隊の小銃や機関銃の掩護射撃に守られながら攻撃して行った。ここで激しい肉弾戦がくりかえされたが、海兵隊はついにこの山の稜線を奪いとったのだ。

この前線中央部では、海兵第4連隊の第2大隊が、八重岳のちょうど西側にあるもう一つの丘を攻撃した。一中隊が一つの峰を占領したかと思ったら奪いかえされ、はげしい攻防戦がくりかえされた。しかし、この攻防戦のおかげで、右翼(南側)を攻めた第一大隊の進撃は大いに救われた。4月15日の夕暮れまでに、第一大隊は、八重岳に面してうねりくねった山の稜線に沿って塹壕をめぐらすことができたのだ。その左翼後方(北西部)には、シャプレイ大佐の他の大隊がいるのだ。米軍がしだいにその包囲網をせばめて行くにつれ、日本軍はだんだん八重岳の頂上の方に追いつめられていった。

洞窟内に潜む日本兵を探す米軍兵

HyperWar: US Army in WWII: Okinawa: The Last Battle [Chapter 6]

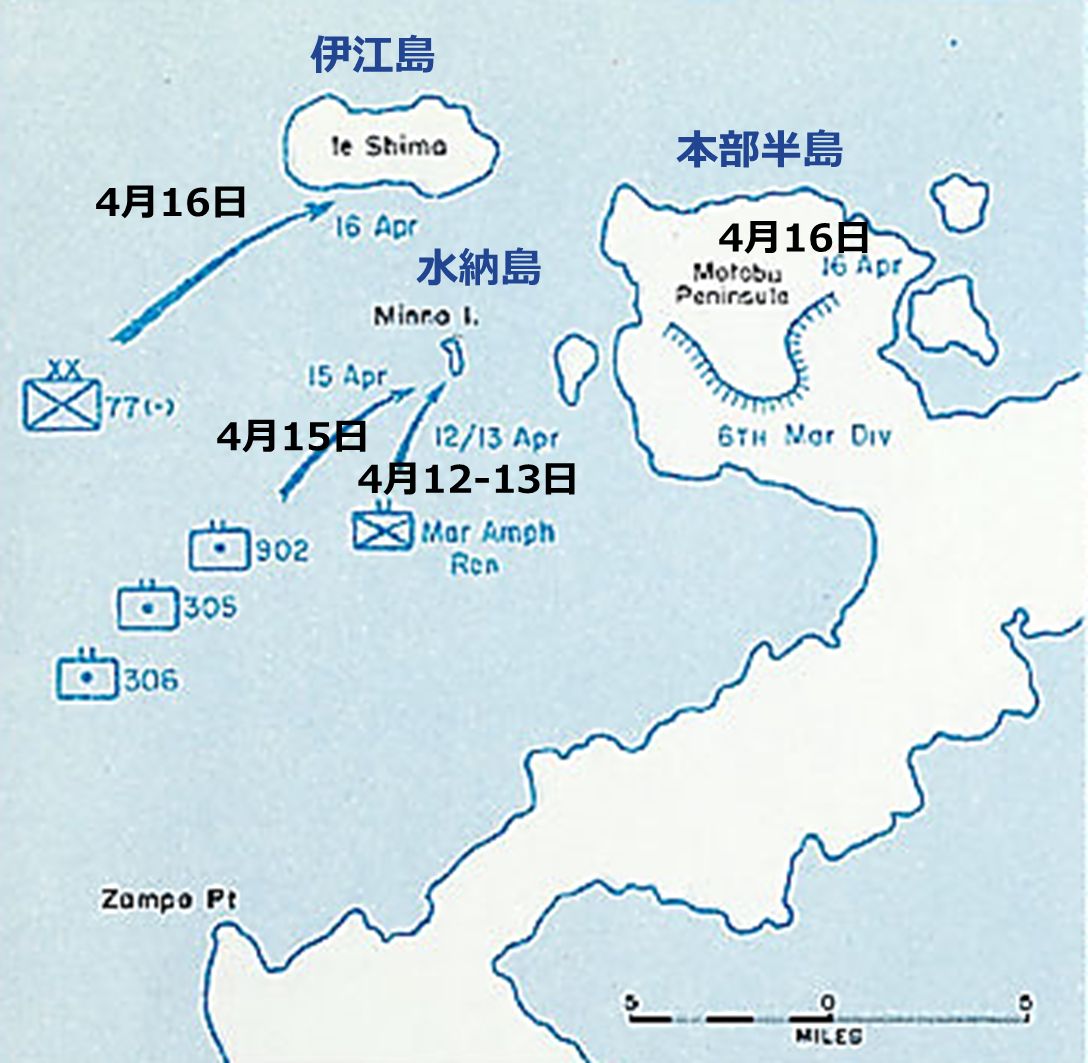

伊江島上陸前夜 - 水納島の陣地

15日には、第305、第902、第306の各野砲大隊が、水納島に陣地を敷き、伊江島作戦にそなえた。各大隊ともいち早く基地を選定し、攻撃目標にねらいをつけた。水納島占領後2、3時間でつくった急ごしらえの飛行場から小型飛行機3機が飛び、砲兵大隊の目標選定の連絡をとった。だが、米軍砲兵隊は、翌日の攻撃開始時間までは、予備攻撃もなにもしなかった。

Devastating effects of naval bombardment on Ie Shima, Nansei Shoto, 15 April 1945, L-1 Day. 伊江島上陸前日の1945年4月15日、伊江島に壊滅的打撃を与えた海軍の艦砲射撃。

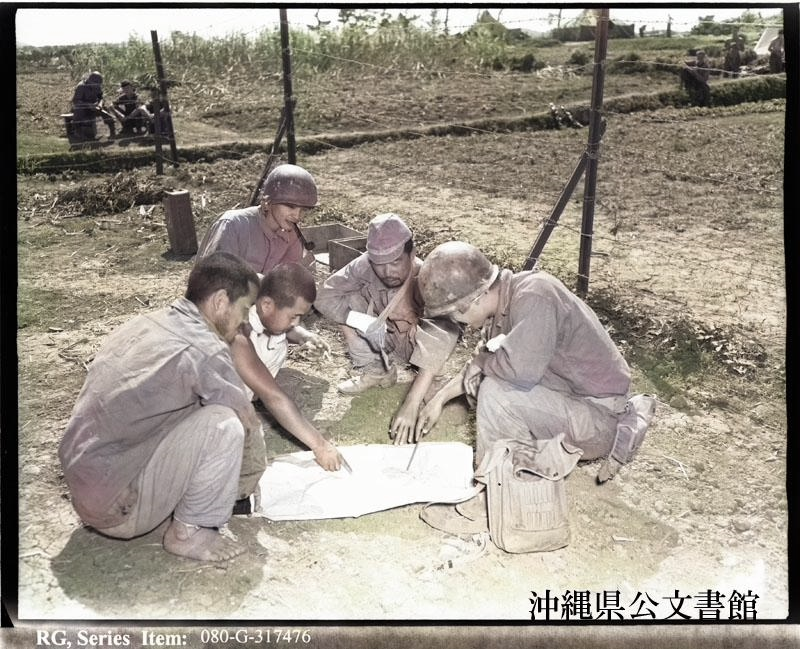

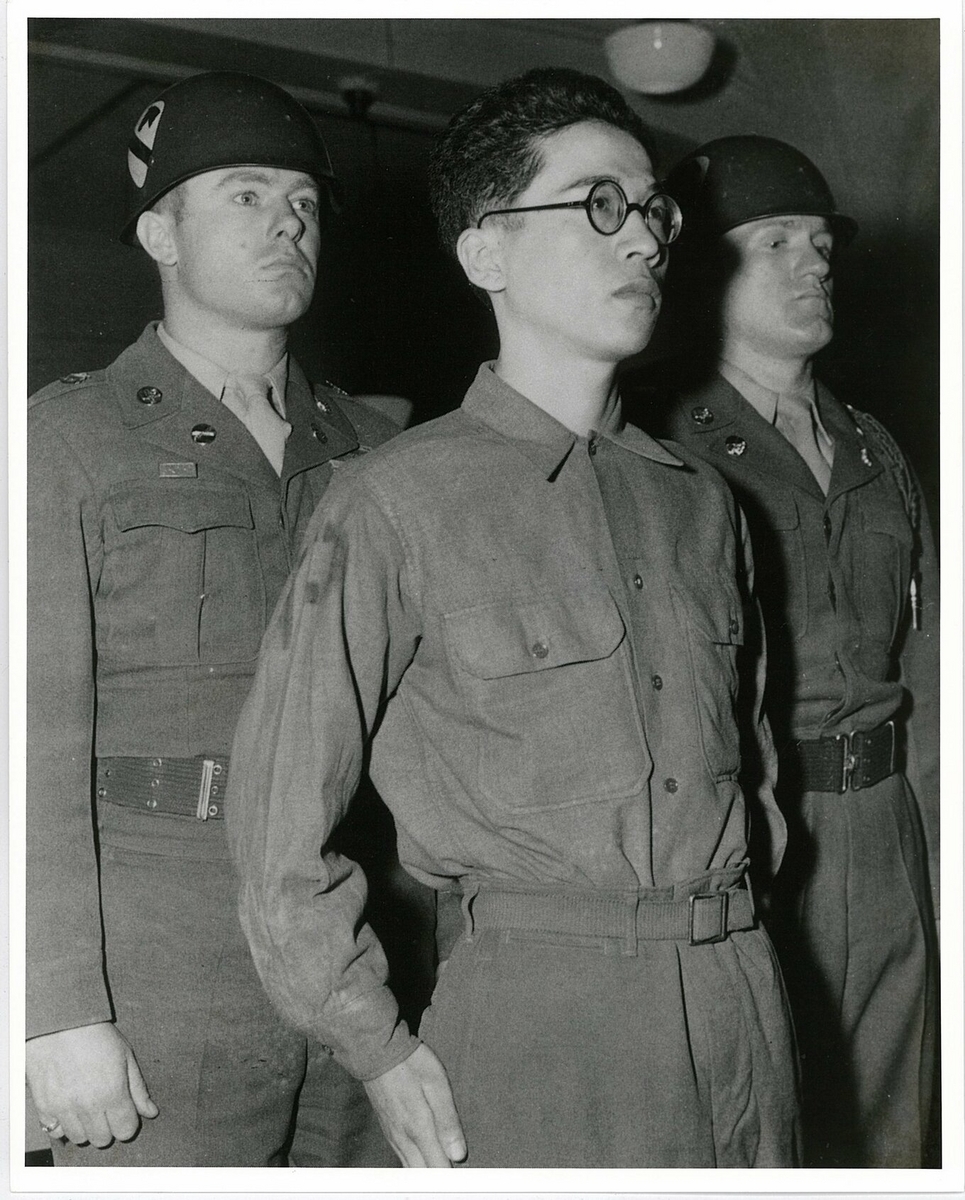

日系アメリカ人の陸軍通訳官

米軍は、パールハーバー奇襲後、直ちに日系アメリカ人の強制収容を進めながらも、一方で日本軍の暗号傍受や語学兵として日系や沖縄系の二世を動員した。

A Japanese-American army interpreter interrogating Jap prisoners on Okinawa in Ryukyus. 日系アメリカ人の陸軍通訳官が、沖縄本島で日本兵捕虜を尋問しているところ。(1945年4月15日撮影)

米国立公文書館には、沖縄戦捕虜尋問調書 850 人分ほどが保存されている。戦争に関わる当時の国際法では、捕虜は保護されるべき対象であり、氏名、階級、認識番号等最小限のことだけを述べればいいことになっていた。ところが沖縄戦捕虜の場合、軍歴は言うにおよばず、戦争全般について多くを語っているのが特徴的である。

死から生へと帰還できた捕虜たちは、米軍尋問官に対して戦場下での体験を肉声でもって述べている。捕虜たちは、それまで内に秘めていた感情を一挙に放出すかのように語り、調書に書かれた字面は戦場のうめきや吐息のように見える。

《保坂廣志『沖縄戦捕虜の証言下: 針穴から戦場を穿つ』紫峰出版 2015年》

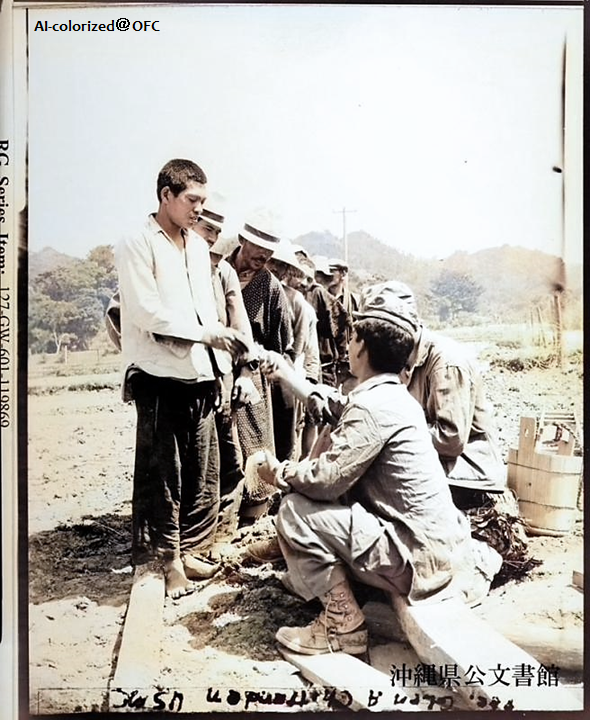

米軍にとって軍人と民間人とを分けて収容することは容易ではなかった。軍は民間人を強制徴用し、また兵士は民間人に紛れこんで投降した。捕虜を尋問し振りわけて収容するため、日本語の通訳官だけではなく、沖縄語ができる通訳官が不可欠だった。沖縄語は沖縄人に紛れ込む日本人兵士を割りだす試し言葉 (シボレス) となった。

A Navy Yeoman taking down name and ages of Okinawan men who were being interviewed by a Japanese Interpreter at new stockade for men (17-47). The number that is on the rolls. 通訳 (右側) を介して、地元の男性の名前と年齢を書き取る海軍下士官 (1945年 4月15日〜16日)

第32軍の動向

本部半島の宇土部隊、多野岳へ後退 - 薬草園

八重岳で米軍に追いつめられた宇土部隊 (国頭支隊・宇土大佐) は4月14日、多野岳に退却することを決断、退却を始めるが、内田の薬草園 (下の地図で赤い丸の箇所) で待ち構えていた米軍に狙い撃ちされ、数日にわたり兵士、民間人ともに大勢の犠牲者が出る。

宇土部隊長はついに八重岳を放棄し、4月15日の夜、山本中尉、態田(正行)副官などを率いて多野岳へ後退した。…宇土隊長の一行は、激しい砲撃下を暗夜をついて嵐山稜線を越え、翌16日の午前3時ごろ、羽地村我部祖河の武田薬草園近くまできた。一行がその前線を突破しようとしたとき、突然激しい十字砲火に襲われて支離滅裂となり、ほとんど全滅の状態になった。そこには米軍が布陣していたのであった。

Enemy casualty of battle on Okinawa in Ryukyus. 15 April 1945.

沖縄本島での戦闘における日本軍の犠牲者。1945年4月15日。

内原の武田薬草園では、軍需品としてコカインの原料が栽培されていた。軍は県立第三中学校(三中)の生徒まで動員してコカを増産していた。

名護市では戦時中、麻薬のコカインの原料で、麻酔薬にも使われるコ力という植物が栽培されていました。今は住宅や畑が広がるこの場所は、「沖縄武田薬草園」と呼ばれていました。東京ドーム10個分の広さです。戦争の足音が聞こえ始めると、コ力から作られる麻酔薬は、負傷兵の手術に欠かせない軍需物資になりました。

第二次世界大戦期の日本におけるコカ葉の生産地は、台湾、沖縄本島、硫黄島であった。… その一方で、第二次世界大戦中、日本軍政下にあったジャワにおいてコカ増産五ヶ年計画が立案され、コカ増産、コカ樹栽培地拡張が計画されていた。さらにジャワのコカ葉は、計画以上の実績を伴って主に日本陸軍内部で交易されていたのであった。

熊野直樹「コカと日独関係 : 第二次世界大戦期を中心に」(2017)

コカは軍が管理し麻酔用だけではない使用がなされていたといわれている。長時間にわたる死の飛行を余儀なくされる特攻隊員に提供された「覚醒剤チョコ」だけではなく、実際に注射を命じられた医師もいた。

僕は初めはヒロポンとは知らなかったわけですよ。黒いケースに10本アンプルが入っていて、説明書にはただ『筋肉内注射しろ』と。『出発前にやれ』という命令だけでよくわからなかった。

特攻隊の『覚醒剤チョコ』最後の食事だったのか...記録には残されず「食べた瞬間にカーッときました」食料工場の女性や軍医の証言 | 特集MBSニュース

航空特攻 - 練習機まで特攻機として

すでに4月12日から九州から飛来する特攻機のなかに練習機が含まれていた*1。4月15日からまた新たに特攻作戦が開始される。

4月15日になると、増槽をつけた米戦闘機80機あまりが、午後、鹿屋と鹿児島に来襲。翼の下に増槽をつけていることから、沖縄基地から飛びこんできたことがわかり、こうなるといつ、どんな形で奇襲を受けるか、油断もスキもならなくなった。

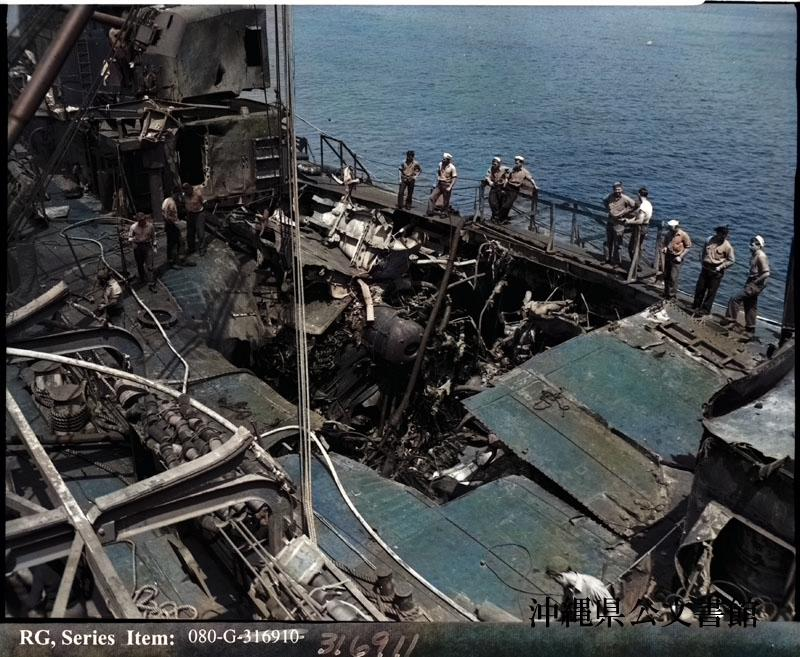

この米戦闘機が引揚げるのを追跡するという形で、「菊水3号」作戦がはじまった。…この日の作戦機数は、海軍が415(内特攻176)機、未帰還127(内特攻106)機。陸軍92(内特攻51)機。陸海を合わせると、作戦機数507(内特攻224)機。

しかし、507機も作戦させたにしては、成果はそれほど挙がらなかった。特攻機によって駆逐艦1隻を撃沈し、空母「イントレピッド」、戦艦「ミズーリ」、その他駆逐艦・掃海艇5隻を損傷させたにとどまった。米軍の特攻機対策が、レーダーと戦闘機の緊密な協同によって、日一日と完成されていることを証拠立てていた。それと反対に、味方航空部隊の側では、依然として戦局に追い立てられ、搭乗員の技倆はジリジリと落ちていき、かつ機材の性能も悪くなった。練習機まで特攻機として出ていた。グラマンにとっては、赤子の手をねじるようなものであった。

恩納岳にいた日本兵の証言:

12日から15、16日にかけて空の特攻はなおつづいた。恩納岳からみる海上はるか、早朝、薄暮を利用して敵の艦船部隊に対して突入してゆくわが軍の特攻機の姿がみえた。九州の方から編隊をくんで、海面近く突入してくる日本軍の飛行機はあまりに小さく可憐であった。それが、脚の間にばかでかい爆弾を抱いて、ちょうど蜜蜂が体の半分もある花蜜を脚につけて、ようやく自分の巣にたどりつくように彼らは敵艦の上に次々に吸いこまれていった。大きな火柱があがると、われわれは「フーッ」と溜息をつき、頭を垂れて冥福を祈ったが、しかし敵は巨大な艦隊であった。突っ込んでも、突っ込んでも、沈めても、沈めてもなお敵艦は健在であった。

Salvage work on USS NEW-COMB (DD-586) after approximately one week of work cutting away wreckage caused by Jap dive bomber while the ship was tied up alongside a salvage line in Kerama Retto, Ryukyus. Starboard side showing damage done to No. 2 boiler room. 駆逐艦ニューカム(DD-586)上での復旧作業の様子。慶良間列島で、復旧作業線に沿って係留中。本作業は、日本軍の急降下爆撃による損壊部分の切断作業から、約1週間後に実施。右舷にある第2ボイラー室の被害状況。1945年 4月15日

北部の学徒隊・県立第三中学校と農林学校

名護市にあった県立第三中学校の学徒は多く北部の戦線に動員され、日本軍は校舎を軍事施設として接収したが、米軍もまた接収するとすぐに第87野戦病院として利用した。

宇土部隊が多野岳に撤退を開始するなか、学徒たちにも出撃命令が下される。

通信隊

4月15日、真部山が激しく攻撃され、通信不能に陥ったので、電信機を破壊し、各自手榴弾を携帯して15日の夜、三々五々、多野岳に移動を始めた。途中真部山のふもとで米軍に遭遇し、無線班…有線班…など4人の学徒が戦死した。その後も為又や薬草園付近で米軍の攻撃を受けて死傷者を出したが、敵中を突破して21日ごろ、やっと多野岳に着いた。

4月15日正午米軍の攻撃を受け、徳丸中尉の指揮で暗号班全員肉薄攻撃を敢行、うち6人が戦死。…が負傷した。16日夜、部隊長の命令で多野岳に向かって撤退。21日、多野岳に着くと、直ちに谷口中尉の指揮下にはいり遊撃隊に合流した。

暗号班学徒の証言:

八重岳の本部では木造の兵舎内にあった暗号室は、真部岳に移動後は壕内に設けられていた。いつの間にか掘られており、ちょっとのことでは崩れそうもない堅固な壕だった。… ここでも少年たちに伝えられる兵隊たちの話は楽観的なものだった。「ここは苦戦をしているが石川までは日本軍で埋まっている」「皇軍はサンフランシスコに上陸、今ニューヨークを目指して突進中だ」。そんな“情報”の一つ一つに胸を躍らせて聞き入った。… 4月15日、暗号班にも出撃命令が下る。初めての戦闘だ。「訓練の時から暗号班が出るのは最後と教えられていたから、これでダメだと思った」… 少年たちに銃はなく数個の手りゅう弾が渡されただけ。明るいうちに頂上に布陣したが、そのまま夜まで待機した。反対の南側のふもとでは戦闘が盛んに行われている。激しい機銃の音が休まず聞こえるし、砲弾がその音に強弱をつけていった。頂上にも時折、砲弾が飛んで来た。松の枝が鋭利な刃物で切ったようにサッと飛んで行く。夜になっても戦闘を始める気配はない。南側の斜面の木が燃え、照明弾がポンポン上がり、隣の顔まで見える。ふもとでの戦闘は続いている。三中の鉄血勤皇隊員らも加わっているはずだ。だが、その夜は戦うことなく、なぜか全員を引き揚げさせた。

… 夜が明けてから全員出撃となったが、壕内に長友兵長と三中暗号班の玉城一昌さんが残された。暗号書を始末するための要員だ。このことは全員に「玉砕する」ことを覚悟させた。兵7人、学生12人の一団は真部山の尾根を目指して進んだ… 時折銃弾が耳元をかすめる中、岩陰を探しながら頂上目指して進んだ。いつの間にか生徒だけが集まり一団となって行動するようになっていた。すでに兵隊たちは先に行き、取り残されている。

沖縄県立第三中学校・三中通信隊暗号班 ~ 「重傷者、学生は残れ」敵前に置きざりにされた宇土部隊の学徒たち - Battle of Okinawa

渡嘉敷の赤松隊 - 16歳の少年2人をスパイとして処刑

4月15日頃、渡嘉敷島の赤松隊は「集団自決」を生きのびた16歳の少年小嶺武則、金城幸二郎の二人を折檻し、自らを埋める穴を掘らせ、スパイとして処刑する。

集団自決のときに傷を負い、米軍に収容されて手当てを受けた小嶺武則、金城幸二郎少年(共に16歳)らは米軍の命令で、西山に待避する渡嘉敷住民に下山勧告の役目を帯び、手を振りながら元気に出ていった。この二少年も途中赤松隊に捕えられ、斬られてしまった。

… 勇助さんの顔見知りだった兵隊が突然打ち明けた。 「二人の少年を殺害現場に連行した。穴を掘らせて、年長の少年は自分で腹を切って、兵隊が介錯した。もう一人は「自分で死ねません」と言ったので、目隠しをして後ろから 切った」。

赤松隊長は直々に少年たちを「折かん」し、自決を強要した*2。ところが赤松隊長は、2人の少年の死には関与していないと主張。住民のいる場所に「戻りたい」というのに、自死するだろうか。

赤松による手記

「ここで自決するか、 阿波連に帰るかどちらかにしろ」といったら、二人は戻りたいと答えた。 ところが、 二人は、 歩哨線のところ で米軍の電話線を切って木にかけ、 首つり自殺をした。 赤松隊の処刑ではない。

『潮』(1772年)

あまりに多くの住民を手に掛けたせいか、赤松の記憶がバラバラである。

あとでやはり投降勧告に来た二人の渡嘉敷の少年のうち、一人は、私、よく知っていました。彼等が歩哨線で捕まった時、私が出かけると、彼らは渡嘉敷の人といっしょにいたいという。そこで "あんたらは米軍の捕虜になってしまったんだ。日本人なんだから捕虜として、自ら処置しなさい。それができなければ帰りなさい" といいました。そしたら自分たちで首をつって死んだんです。

実際には親のところに帰りたい少年二人を無残にも処刑し埋めた。赤松隊はこの島で「集団自決」を生きのびた住民*3 や朝鮮人軍夫、また米軍によって連れてこられた伊江島の避難民らを次々と手にかける。

先島諸島の日本軍 - 石垣島事件、捕虜の虐殺

4月15日、海軍警備隊が石垣飛行場 (白保飛行場) の攻撃で墜落した3人の米兵捕虜を虐殺した。

昭和20年4月15日の朝、石垣島の飛行場爆撃のため飛来した米軍機からV・L・テボ中尉、R・タグル兵曹、W・H・ロイド兵曹の3飛行士が、同島南岸に降下した。石垣島海軍警備隊司令、井上乙彦大佐は、すぐに3飛行士を逮捕させ、同島南部のバンナ岳麓にあった警備隊本部に連行、壕に監禁して取り調べたあげく、同日夜半にバンナ岳近くの刑場で処刑した。処刑は、上級機関の指示も得ず、軍法会議の審議もへずに警備隊の数名の将校の話し合いだけで決定されたという。後に戦犯に問われた法廷で井上司令は、処刑の理由として、1.捕虜を台湾か沖縄に送致するにも船便はなく、飛行機もなかった 2.人手不足、食糧不足で、長期にわたる捕虜収容はできかねた、と述べている。

こうした理由で、3名の捕虜のうち2名は斬首にされ、1名は銃剣で刺殺された。死後も柱にくくりつけた捕虜の死体をおよそ50名の兵士たちが半時間にわたって刺突しつづけたほど処刑は、残虐のかぎりを尽した。

左から、彼の犬「スナッチ」を抱えているロバート・トグル、バーノン・テボ、ウォーレン・ロイド、3人は石垣島の日本兵によって捉えられ、処刑された。

この事件は、戦後、投書によってGHQの知ることとなり、1948年に米軍横浜裁判で関係者ら46人が起訴され、八重山農学校の17歳の学徒を含む41人が死刑判決を受ける。うち東京の水産講習所の28歳の学徒兵、田口泰正を含む7人の死刑が執行された。

死刑を宣告される田口泰正(米国立公文書館所蔵 森口豁氏提供)

“最後の学徒兵”松雄と共にスガモプリズン最後の死刑囚となった田口泰正【連載:あるBC級戦犯の遺書】#9 | TBS NEWS DIG

捕虜は人道をもって扱われなければならないとする国際間の常識*4 と、捕虜になるなと死を強要する日本の教育*5 との壁はあまりに大きかった。八重山農学校の17歳の青年は、捕虜になることを恥じている様子ない米兵捕虜を「精神異常ではないか」と感じたが、おかしくなっていたのは閉ざされた日本の「空気」だった。

鉄血勤皇八重山隊の生徒の証言:

取り調べの合間は我々班員2人が1組の輪番制で番に当り、用便等もすべて付きっ切りで看視した。たまには、英単語の羅列と手真似で話めいたこともしてみたが、彼等には捕虜としての恐怖は微塵もみられず、実におおらかでユーモアのある動作にはあっけにとられ、ついには怒りさえ感じた。

時に佐藤通訳の話であったが、彼等は「米国及び連合軍は絶対に負けない。近日中に自分たちを必ず迎えに来る」と断言しているとのことを聞かされたときには、不思議な感じがして精神異常ではないかとさえ思った。…(石垣市史編集室『市民の戦時・戦後体験記録』第1集 石垣市役所より)

戦後の横浜裁判。

敗戦後、警備隊は処刑に関する一切の書類を焼却し、全部隊員に箝口令をしいた。同年9月初めには埋めてあった遺体を深夜に掘り起こして火葬に付し、遺骨はガソリンの空罐に入れて西表島北方3千メートルの海底に沈めた。しかし何者かが鹿児島県から東京のGHQに密告書を送り事件は一きょに表面化した。そして昭和22年11月から翌年の3月にかけてこの事件にかかわる「横浜裁判」がつづき、一審判決では、46名の被告中、41名が死刑、懲役20年1名、同じく5年1名、無罪2名、病気による免訴1名となった。死刑を宣告された者の中には4月に現地で補充されたばかりの未成年者3名(17歳2名と19歳1名)も含まれていた。弁護士の記述によれば、8名の沖縄出身被告のうち1名だけが正規の軍人で残り7名は現地召集兵で、入隊後わずか3、4ヵ月か二週間そこらの者で銃の扱い方さえ知らない人たちであった。

ところで、被告たちは再審で大幅に減刑され、昭和24年4月7日のGHQの最終審で絞首刑は7名、終身刑1名、懲役40年1名、35年2名、20年1名であとは無罪と決定した。地元出身兵は1人として死刑になった者はいなかった。その背景には、東京の沖縄連盟本部会長…らのマッカーサー司令部にたいする熱心な助命嘆願運動があったことは看過できない。翌4月8日、死刑を宣告された7名の刑は、執行された。

17歳の鳩間島出身の八重山農学校生で死刑を宣告された青年は、後に減刑され1952年に出所し帰郷、このように語っている。

思えば、志願兵として入隊し、東西もわからないままただ皇国日本の勝利を信じつつ上官の命令するまま動かされて来た青春、そし戦犯として五年余り刑務所生活を余儀なくさせられた青春、平和時の今日よく考えてみると同じ人間でも戦況下の人間は精神状態が異状になるのです。それは戦前の教育に問題があったのです。戦争は各国の事情で起しているのではない。精神状態の狂った人間をつくりだすことによって起しているのです。そういうことを私は学ばされました。人間の生命、人格が尊ばれる社会こそ戦争を否定する社会だと思います。それは真実を教えるえる教育がなされてはじめて可能だと思います。

そのとき、住民は・・・

コザ民間人収容所と病院

米軍は住民を臨時収容所から移送しコザや前原に集約した。

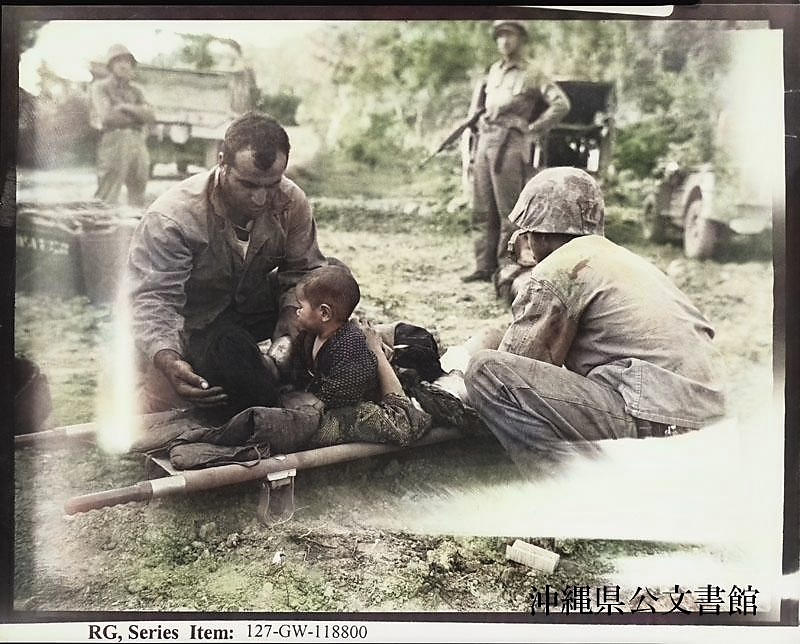

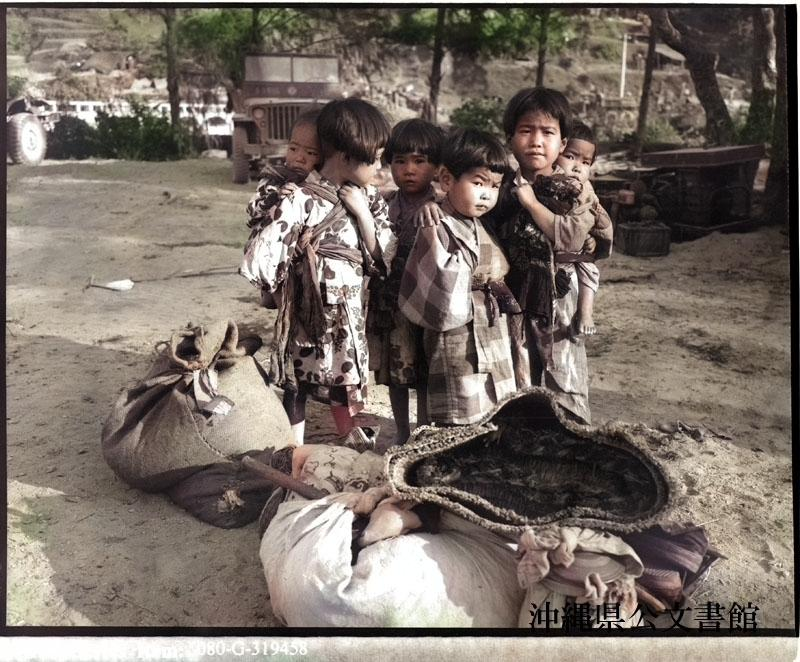

Moving natives from examining center to village. 【訳】一時収容所から村へ移動する地元民(1945年4月15日撮影)

Tenth Army troops having passed through the town of Shimabuku on Okinawa. This school class, taught by Miss Chielso Shingaki, is continued daily. 【訳】島袋を通過する第10軍の兵士。この学校の授業は新垣先生が担当し毎日続けられている 1945年4月15日撮影

コザには民間人専用の軍政病院が設置され、多くの住民が治療を受けた。

A native woman being treated for wounds up in the front lines. She is holding her youngster while a corpsman treats her and another gives her water. 【訳】前線で傷の手当を受ける沖縄の女性。衛生兵から手当を受け、水を与えられている間も子供を抱いている。1945年4月15日撮影)

An injured civilian is removed from an Army ambulance to receive treatment at the civilian military government hospital at Koza. Civilians receive expert medical attention at this hospital.【訳】コザにある民間人専用軍政病院で手当を受けるため救急車から運び込まれる負傷した住民。住民はこの病院で専門的な治療を受けた(1945年4月15日撮影)

米軍はまた民間人収容所のなかに、身寄りのない孤児を収容する孤児院、高齢者を収容する養老院を作った。

An old lady squatting beside the road waiting to be taken to Old Ladies Home by the military government. 【訳】軍政府によって老人用収容所へ移送されるのを道路脇にしゃがみこんで待つ老女(1945年4月15日撮影)

Civilians from caves in hills on Okinawa in Ryukyus are evacuated to internment camp in 6th Marine Div. transportation center by a Marine patrol.【訳】哨戒中の海兵隊員が、丘のガマから出てきた民間人を収容所へ避難させている様子。沖縄本島にて。この収容所は、第6海兵師団輸送所内にある。1945年 4月15日

兵士・軍属以外の17歳から47歳の男性は収容所内でもカンパンとよばれた営倉に収容され、労役が課せられた。

Okinawans being classified in order to get their names, ages and who their family is. The one between ages 17-47 will be kept in a stockade for labor and the rest go back to their families.【訳】沖縄の人々は名前、年齢、身元確認をしてグループに分けられる。17歳から47歳の男性は営倉にとどまり、労役に従事する。他は家族のもとに帰る(1945年4月15日撮影)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

【石垣島事件】

- POW研究会 POW Research Network Japan | 研究報告 | 本土空襲の墜落米軍機と捕虜飛行士 | 横浜BC級戦犯裁判で裁かれた搭乗員処刑事件

- 身近な人から「焼け焦げた米兵に石を投げた」… | 八重山毎日新聞社

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■