渡嘉敷島上陸 / イギリス太平洋艦隊の参入 / 特攻命令 / 卒業式で召集 / 豪雨の中の住民移動命令

米軍の動向

慶良間の侵攻 2日目 - 渡嘉敷島に上陸

3月27日午前9時11分、米軍は「慶良間で一番大きな渡嘉敷島に上陸し二日間かかって同島を制圧」、同じ日に「久場島、安室島、阿波連島を攻略」した。

HyperWar: US Army in WWII: Okinawa: The Last Battle [Chapter 2] に加筆

午前9時11分、渡嘉敷島に上陸

《AIによるカラー化》Amphibious tanks and troops land on shores of Tokashiki Shima Islands in Ryukyus. 渡嘉敷島上陸地に向かう水陸両用戦車と兵員。(1945年3月27日撮影)

慶留間から、野砲隊が砲撃を加えたのち、第306連隊の第1上陸大隊は、3月27日の午前9時11分、渡嘉敷島西岸に上陸し、さらに数分後には、第2大隊が第1大隊の南方地点に上陸した。

《AIによるカラー化》Troops of 77th Army Div. advancing inland on Tokashiki Shima on Kerama Retto Islands in Ryukyus. 渡嘉敷島の内陸部に進攻する第77陸軍師団。(1945年3月27日撮影)

渡嘉敷作戦も、他の慶良間群島でのやり方と同じだった。はじめの抵抗はほとんど無視できるほどのもので、米軍は日本軍に対する応戦よりも、どちらかといえば険しい地形に悩まされた。

久場島・安室島の無血上陸

米軍は、3月27日、久場島を最南西端とする慶良間群島と二投錨地にはさまれて横たわっている小島の安室を、なんの反撃もうけずに占領した。(65頁)

《AIによるカラー化》Western beaches of Amuro Shima, Ryukyu Islands. Taken from an LSM (R), Flot #9. 安室島の西海岸。第9小艦隊につく中型揚陸艦(ロケット)LSM(R)から撮影。(1945年3月27日撮影)

上陸2日目の阿嘉島

阿嘉島の野田隊は26日夜半に一部切り込みを命じ、本部は中岳 (野田山) に移動。

阿嘉島では、第305連隊の第3上陸大隊は、迫撃砲や機関銃をもって、崖の端や反対側の山に洞窟を掘ってたてこもっている日本兵75名を孤立させていた。この陣地へ、飛行機からの機銃掃射、爆弾投下、ロケット発射、迫撃砲をしばらく撃ち込んだあと、日本軍をどうくつから茂みのなかへ追いやった。

3月27日: 部隊は全占領区域のパトロールに出発する。I中隊は島の東海岸に沿って掃討作戦を開始し、特攻艇38隻、小型船1隻を捕獲し、壕内の弾薬庫を破壊した。K中隊は最初は島の中央部で作戦を展開したが、丘の反対側の坂に構築された機関銃陣地で日本兵75人の攻撃を受けた。そのためパトロールを中止し、部隊本部は同陣地の空爆を司令部に要請した。空爆後、部隊の掩護を受けながらL中隊が臼砲で同陣地を攻撃する。しかし、日本軍は空爆の直前か直後に同陣地を撤退したようで、陣地には3人の日本兵の死体と、おびただしい量の弾薬や装備類、銃器類が放置されていた。米軍は全ての装備類を破壊した。一方、L中隊は日中、西側と北西側の海岸をパトロールしたが敵との遭遇はなかった。

上陸2日目の座間味島

座間味島の梅澤隊は26日、一部に切り込みを命じ本部は所山に避難。

沖縄島への空爆と艦砲射撃

上陸地点となる嘉手納・読谷の西海岸に絨毯爆撃を行う。

米軍の艦砲射撃、艦載機の空襲は、27日から嘉手納、北谷を重点に、中部一帯に絨毯攻撃を加え、日本軍の砲陣地をほとんど破壊した。(52頁)

《「秘録 沖縄戦記」(山川泰邦著/読売新聞社) 52頁より》

《AIによるカラー化》Aerial of Katena airfield on Okinawa, Ryukyus, Yontan airfield. Taken from TBM on bombing mission morning of March 27, 1945. 3月27日朝に実施された爆撃の際に、TBMより撮影された嘉手納・読谷(1945年3月27日撮影)註・上の滑走路が読谷の飛行場、下の滑走路が嘉手納の飛行場。

先島諸島への攻撃 - イギリス太平洋艦隊の参入

イギリス海軍は、1944年末になって対日戦争のためのイギリス太平洋艦隊 (BPF)*1 を編成し、3月15日から米海軍指揮下でアイスバーグ作戦に参入した。米海軍キング提督は、これを歓迎せず、米軍が補給 (兵站) の協力をしないことを条件に渋々これを認めたが、キングの条件は現場の海域においてほとんど有名無実化し*2、現場の米海軍は BPF の脆弱な補給をよく補助し、また BPF の六隻の重装甲空母*3は、日本のカミカゼ攻撃に対して優れた耐性を実証した。

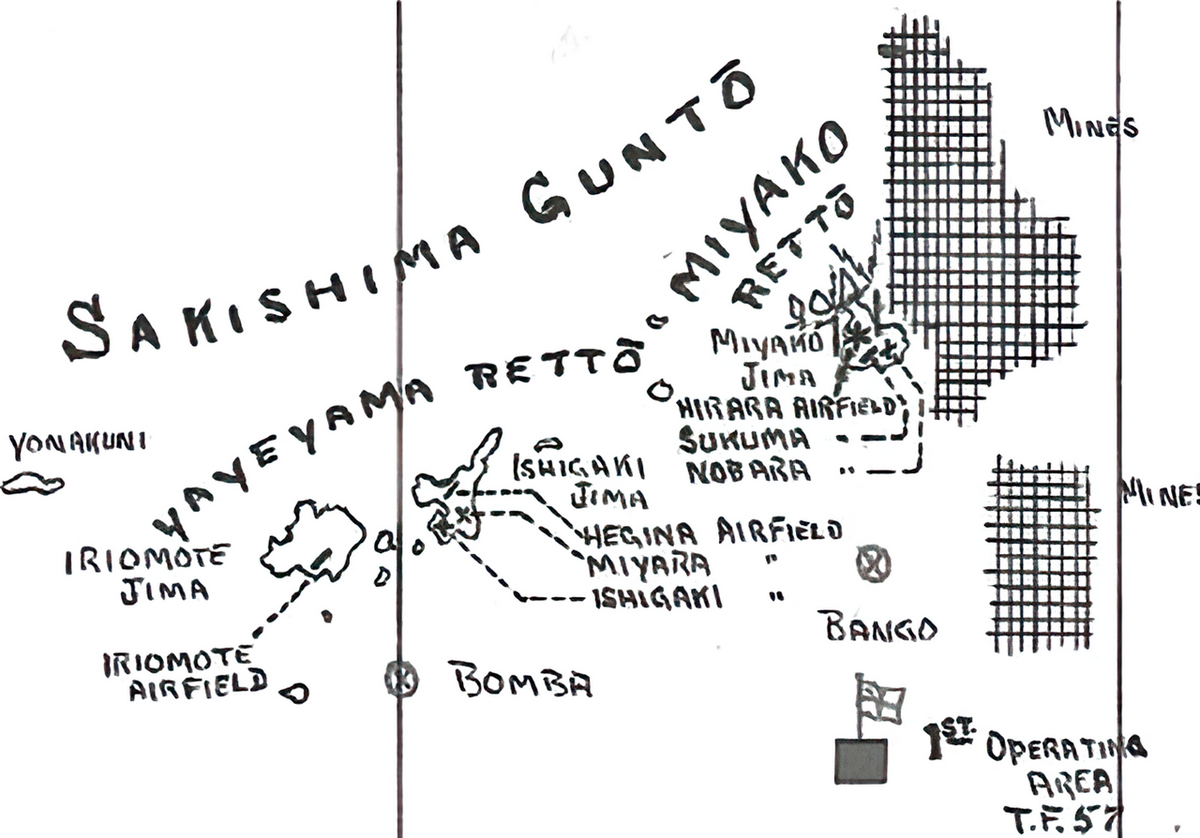

しかし、タスク自体は明確だった。先島群島には、石垣島と宮古島という2つの主要な島があり、各島にはそれぞれ3つの飛行場 (註・宮古島の平良飛行場、野原飛行場、洲鎌飛行場、石垣島の平得飛行場、平喜名飛行場、白保飛行場) がある。これらが、可能な限り実行不能な状態に保たれなければならないということだった。

※ 上の BPF 資料には西表島の飛行場が示されているが、初期の誤情報であると思われる*4

米海軍が BPF に与えた任務は、米艦隊と交代で上の図にある先島群島の6つの日本軍の航空基地を封じ込めるというもので、BPF は3月27日から空爆を開始した。そのため石垣島と宮古島は、3月末から連日の出口なき爆撃に閉じ込められ続けることになる。

イギリス太平洋艦隊は、1945年2月28日にシドニーを離れ、3月15 日にレイモンド・スプルーアンス提督の米国第5艦隊に加わり、この日に第57任務部隊 (TF 57) に指定された。3月27日、沖縄侵攻作戦「アイスバーグ作戦」の一環として攻撃作戦を開始した。

イギリス太平洋艦隊にはカナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど多くのイギリス連邦艦隊の航空隊パイロットがシームレスに組み込まれていた。下は連日爆撃を受ける宮古島の平良飛行場。滑走路が白く見えるのはサンゴの石灰岩で舗装されているため。

飛行場を無力化するという目的を達成するために、ヴィアンとそのスタッフは、各空母の航空機を利用して目標地域上で最大限の持続的努力を続ける複雑な攻撃計画を作成しました。

NAVY BLUE FIGHTER PILOT — Episode Three — Vintage Wings of Canada

第32軍の動向

中飛行場(嘉手納基地)からの特攻 - 武剋飛行隊と赤心隊

前日26日に台湾へ向かうため、武剋特攻隊(隊長広森達郎陸軍中尉)9機が中飛行場(現・嘉手納飛行場) に飛来していたが、同日、軍航空参謀神直道少佐から翌日に沖縄本島周辺の米艦艇への特攻を命じられた。

第44飛行場大隊・部隊本部付有線分隊長の回想:

敵艦砲射撃以来、頑張りとおしてきたわれわれは、だれもが、きっとそのうちに内地から連合艦隊がやってきて、周辺の機動部隊をたたきのめし、われわれを援けにきてくれるだろう、「いま少しの辛抱だ」と心待ちに待っていた。

だがこんな緊迫した事態になっても友軍機は全く姿をみせなかった。私たちが敵のなすままに歯ぎしりして、ただ茫然と天を仰いで嘆息しているとき、武剋飛行隊の広森中尉以下の9機がわが嘉手納飛行場に翼を降ろした。

この飛行隊は台湾に飛ぶのが任務であって給油のために沖縄に着陸したとのことであったが、時がときだけに、この報せをうけた軍司令部の航空参謀神直通がわが嘉手納飛行場に駈けつけてきた。そして広森中尉に対して、

「明朝、特攻するものと思って準備はどうか」

「ハイ、命令があればいつでも」と凜然と答えたそうである。

かくして全く予期していなかった広森隊に対して「特攻」の命令が下された。

投稿者註: 武剋飛行隊の嘉手納飛行場飛来に関しては、25日、出撃日に関しては、26日の説もある。

嘉手納の飛行場は米軍の砲撃と空爆で火の海だった。

第44飛行場大隊・部隊本部付有線分隊長の回想:

… 27日いよいよ特攻の日がきた。まだ南海の朝が明けやらぬ4時ごろ、乗用車に乗った司令官、青柳中佐、新納副官、青木軍曹が、比謝橋を渡って嘉手納町に入ると一面火の海で、町民が警防団の服を着て消火に奮闘中であった。火の中を潜りぬけて自動車が弾痕だらけの屋良部落にさしかかるころ青柳司令官が、

「俺もあとからゆくからお前先に死んでくれ」というと青木軍曹は「自分が特攻するのは皆さんが生き残れるためであります」と答えた。この会話に三部もつらく運転中に涙が溢れ、前も見えぬようになった。

27日、9機編隊を組んだ広森隊は、中飛行場からとびた立ち、首里上空から西へ、快晴の糸満沖に向かい、狼狽して撃ちはじめた米艦艇群の真上から編隊の9機、沖縄軍将兵が目を据え、手に汗握るなかを、そのまままっしぐらに降下し、どこまでもどこまでも降下し、あッと息をのんだとき、9つの爆煙が噴き上り、その黒い煙が横にひろがり、低く艦艇群を覆った。首里の丘からは、まっすぐに見えた。30キロは、ゆうに見える。だれの目にも、よく見えた。見ている人のなかから低いうめきにも似た嘆声があがった。… 米海軍省公式記録によると、戦艦「ネヴァダ」、軽巡「ビロキン」ほか駆逐艦5、敷設艦1が損傷を受けている。(139頁)

The USS LSM(R) 188 on patrol at Kerama Retto, Ryukyu Islands was badly damaged when attacked by a Jap suicide dive bomber. Damage done to rocket racks. 慶良間列島を哨戒中に、日本軍特攻機の急降下爆撃により、甚大な損害を受けた中型揚陸艦(ロケット)LSM(R)-188。ロケット弾用ラックの損壊状況。(1945年3月27日撮影)

Dead Jap suicider who made attack on the USS NEVADA (BB-36) is shown on deck in pieces, off Okinawa, Ryukyu Is. 戦艦ネバダ(BB-36)を攻撃した特攻兵の千切れた死体が甲板に散らばっている。(1945年3月27日撮影)

こうして多くの若者が洋上に飛び立ったが、彼らの最期を実際に見届けたのは「敵」とよばれた者たちのほうであった。米軍は、著しく損傷し、あるいは潰れた多くの日本兵の遺体から回収した日記などを翻訳、解析することで多くの機密情報を得ていたが、米軍の情報将校はこう記録している。

沖縄周辺で死んだ特攻隊員に送った女学生の手紙を翻訳していたディーン中尉が、近くにいた二、三人を呼んで、「見て下さい。ぼくはとても苦しくて、こんな手紙は訳せません」と体をふるわせていった。写真を添えた手紙には乙女の純情を一心に捧げて、愛国の熱情が綴ってあった。「特攻隊が、実際どんな惨めな死に方をしているかぼくは知っているだけに辛い。こんなに可愛い娘さんたちが、"大空に散華" などという言葉に騙されて、間違った方向に引きずられてゆくのを見るのは堪らない」

《オーティス・ケーリ『真珠湾収容所の捕虜たち:情報将校の見た日本軍と敗戦日本』150頁》

軍司令部、全線依然沈黙を持し

この時点で、日本軍は米軍上陸地点を嘉手納と予測。

八原高級参謀の回想:

敵は、慶良間群島を奪取するや、有力な艦隊をもって慶良間海峡に進入、さらに主力と推定される大艦隊をもって北上し、嘉手納沖に集中するに至った。かくて3月27日ごろには、沖縄島は完全に敵の大艦隊に包囲され、至る所、艦砲射撃にさらされるようになった。敵艦の数は日により多少の増減はあるが、戦艦、巡洋艦それぞれ十余隻。中型以下の軍艦7、80隻、哨戒艇や上陸用舟艇は無数であった。(163頁)

… 27日軍参謀長は、この状況を観て私に、「どうも敵の上陸点は、嘉手納沖のようだぞ」と申される。… 他面、南部港川沖における敵艦隊の行動も活発で軽視を許さない。… 目にものを見せてやりたい衝動を感ずるが、既定方針に従い、隠忍自重、全線依然沈黙を持している。過去の太平洋戦争で、わが軍はほとんど例外なく、この手に掛かり失敗してきた。我々は、決してその手に乗らないのだ。

《「沖縄決戦 高級参謀の手記」(八原博通/中公文庫) 166-167頁より》

嘉手納飛行場 (別称: 中飛行場): 特設第1連隊第2大隊

部隊本部付有線分隊長の回想:

静寂は朝夕のほんの一時だけ、毎日の激しい砲爆撃がくり返されるうちに、敵はそのうち、フロートつきの…およそ近代戦には不似合いな軽飛行機を飛ばして弾着の観測をはじめた。… われわれは、ブルブルーンと爆音がして、おどけた格好で飛んでくるこの飛行機を「下駄履き」と呼んだ。… 日の出から日没まで、たえず滞空し高く、あるいは驚くほど低く、飄々と飛び廻り弾着を確かめる「下駄履き」を、わが対空砲火も随分撃ったが、この緩慢な飛行機を撃墜できないで、わが陣地は次第に沈黙させられていった。

男子学徒隊、第一中卒業式での防衛召集

25日に男子学徒隊の召集命令が下され、12校の学徒は、26日から続々と配属指令を受けた。 続々と第32軍の将校が牛島司令官・島田知事連名のガリ刷りの命令書を携え、その場で学徒兵を引き取りにまわった。

沖縄県立第一中学校

26日、一中では、寄宿舎にいた生徒だけではなく、首里から浦添、宜野湾にいる生徒まで広く召集の令状が回され、上級生190名が鉄血勤皇隊、下級瀬115名が通信隊へ、計305名が動員された。そのうち205名が戦死することとなる。

3月27日夜、 養秀寮の中庭で一中最後の卒業式が挙行されました。 島田叡知事や第五砲兵司令部中佐などが来賓として招かれ、艦砲の森く中、 来賓祝辞に立った島田知事は、「敵を前にしての、この卒業式こそ 日本一の卒業式である」と述べました。 卒業式終了後、 生徒たちは 「住所、氏名、 学年、 血液型」 を紙片に書いて提出し、さっそ 大雨の中、 南風原までガソリンの運搬をさせられました。

渡嘉敷島 - 赤松隊の退却

米軍の渡嘉敷島上陸をうけ、赤松隊は北部の山に退却した。

渡嘉敷島には、座間味、阿嘉、慶留間諸島より一日遅れ、27日午前9時ころから、米軍2コ大隊が四方向から上陸してきた。

… 赤松戦隊長は、いったん部隊を迎撃配備につけたものの、… これでは武器の隔たりがありすぎ、損害ばかりふえ、かつ各個撃破を受けるだけだと、夜半、一部の警戒部隊を残して、残りは北部山中の複郭陣地に集結せよと命じ、戦隊本部もまたその地に合流した。複郭陣地といっても、これから陣地をつくるわけで、いわば島の一番高い、234メートルの高地に集まったというに過ぎない。… 234高地に到着した戦隊主力は、ともかく山頂を中心とした配備につき、大急ぎでタコツボ堀にとりかかった。あの山を、もしものときには複郭陣地にして、と考えてはいたが、誰も前に来たものはなく、もちろん陣地などは造ってなかった。…「複郭陣地」に来てみると、幸い、うっ蒼と木が空を覆っていた。タコツボが、木のかげで掘り進められた。

《『検証「ある神話の背景」』伊藤 秀美 (紫峰出版, 2012) p. ix 》

その時、住民は・・・

渡嘉敷島 - 豪雨の中の住民移動命令

27日、米軍は渡嘉敷に上陸する。山あいの比較的安全な恩納川原に避難していた住民は、豪雨のなか、島の日本軍の命令によって、複郭陣地に集められ、それから北側のまったく遮蔽物のない盆地に移動させられた。そこが第一玉砕場となった。

敵に追われた住民たちは、駐在巡査安里喜順を通じて、命令を受け、複郭陣地にむかって集まってきた。といっても、これは、豪雨のなか、灯一つない山あいを、ハブをおそれながら、手さぐりで歩いていく。雨合羽があるわけでもなく、カマスやムシロを背に、ズブ濡れ。親は子の手を引き、年寄りをいたわり、見失った者を声をかぎりに呼び合いながら、山道を踏みしめるが、たちまち木の根に足をとられてころび、ころぶと思わず引いていた手を離し、手を離すと、今の今まで手を引いていた子供が、どこにいったかわからなくなる。まるでそれは、生き地獄に責めさいなまれているようだったという。(128頁)

《「沖縄 Z旗のあがらぬ最後の決戦」(吉田俊雄/オリオン出版社) 128頁より》

しかし、赤松戦隊長からの指示で今度は、複郭陣地の北側にある盆地への移動が始まる。

渡嘉敷島に米軍上陸の3月27日、海上挺進第3戦隊は島内の全住民に、北部の第3戦隊陣地に近い谷間への集結を命じた。住民を陣地の近くに集めると、米軍の攻撃で共倒れを招く。住民たちはそれまで意識にとどめていた第32軍指針の「軍官民共生共死」を、体で実感した。夜、阿波連の住民は布団や食糧を持ち、幼児を背負い、各自の避難壕を出た。急に降り出した豪雨に打たれながら、米軍の照明弾と艦砲射撃におびえ、炸裂のたびに地面へ伏せ、震えた。北部は疎遠のため、行く道に慣れていなかった。闇夜の細い山道を歩くうちに踏み外し、谷底へ滑り落ちる何人もの悲鳴が起きた。…7キロの道のりをようやくたどり終え、谷間に座り込み一夜を過ごした。(87頁)

《「沖縄 戦跡が語る悲惨」(真鍋禎男/沖縄文化社) 87頁より》

住民のいない渡嘉敷村

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

- さんげつ雑纂 『ある神話の背景』はなぜ長らく検証されなかったのか?

- 『検証「ある神話の背景」』伊藤 秀美 (紫峰出版, 2012)

- 母の遺したもの 沖縄・座間味島「集団自決」の新しい事実 /宮城晴美

沖縄の今日

▶ 1879年3月27日 『琉球処分』日本政府の「処分」という眼差し

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

*1:イギリス太平洋艦隊 (British Pacific Fleet)

*2:実際の洋上では米海軍士官らはイギリス太平洋艦隊に「キング提督の知らないかぎり与えられるものは何でも」提供することができると語り、両軍の関係は良好であった。縦の命令で縛られ、オーティス・ケーリが指摘するような横糸のつながりが欠如する日本の軍隊では、陸軍と海軍、部隊と部隊の分断は時として深刻であったのと比して対照的な事例である。See. Nicholse Sarantkes, "The Short but Brilliant Life of the British Pacific Fleet", Joint Force Quarterly, National Defense University Press, pp. 85-86.

*3:米海軍の空母は板張りの甲板であったためイギリスの装甲看板よりも艦載機は多く運べるが、特攻の体当たりには弱かった。

*4:カナダ出身のパイロットによると、イギリス太平洋艦隊はアメリカ太平洋艦隊から直前に膨大な資料が手渡され、そこには西表島の飛行場を含めた7つの飛行場の情報があったと記されている ー 実際には西表島の西側に船浮要塞があるのみで、南側の飛行場は確認されていない。初期の誤情報と思われる。