ポツダム宣言 / 本部飛行場建設 / 八原参謀の「身バレ」と沖縄人「犬」論 / 「ウルマ新報」琉球新報の誕生

米軍の動向

ポツダム宣言

1945年7月26日、アメリカ、イギリス、中国の3ヶ国が日本へ降伏勧告を勧告する。

ポツダム宣言は、1945年7月26日、ドイツのポツダムにおいて、アメリカ・イギリス・中国(のちにソ連も参加)が発した対日共同宣言。日本に降伏を勧告し、戦後の対日処理方針を表明したものだ。

『ポツダム宣言』抜粋

四、日本が決断する時は来ている。知力を欠いた身勝手な軍国主義者によって制御され続け、滅亡の淵に至るのか。それとも、理性の道を選ぶのか。

六、日本の人々をだまし、間違った方向に導き、世界征服に誘った影響勢力や権威・権力は、排除されなければならない。無責任な軍国主義が世界からなくなるまでは、平和、安全、正義の新秩序は実現不可能である。

日本ではラジオ放送を通じてポツダム宣言を入手し、直ちに日本語訳を作成して、内容の検討が行われました。

本部半島の基地化

「本部飛行場」(Motobu Airstrip) ~ 本部補助飛行場、その後始末は誰が担うのか - Basically Okinawa

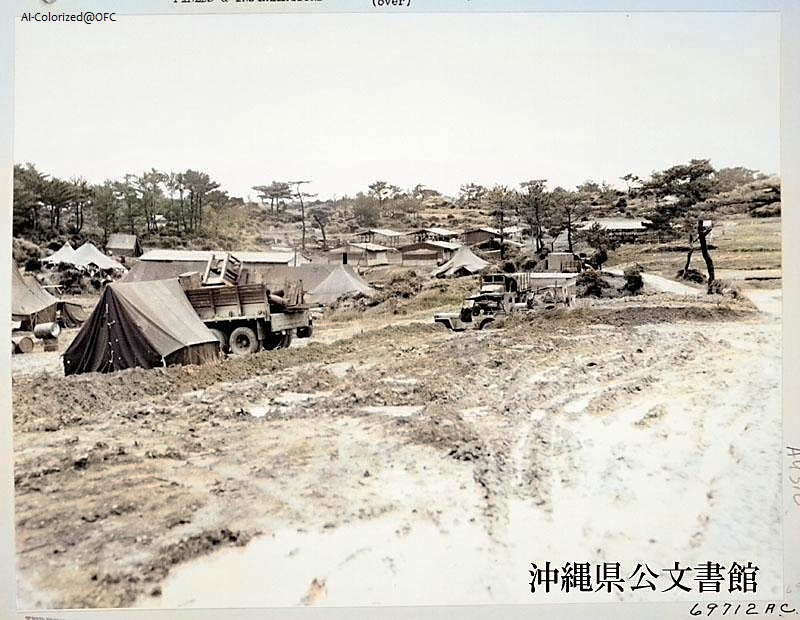

本部 (もとぶ) 半島は軍事拠点化され、飛行場と兵站基地、保養地区が作られた。それに先駆け、本部の住民は、6月25日に移動命令が出され、6月26日から田井等や大浦崎の収容所に移送された。7月1日に本部飛行場の建設が始まり、8月6日には運用が始まる。石灰岩採掘所もあり、異例の速さで完成を見た。8月4日には第5空軍司令本部が浜崎に置かれる。

Building construction in the Motobu area on Okinawa, Ryukyu Retto, was difficult due to rain and resulting muddy roads. The buildings shown here will house A-1, A-2, A-3 and A-4.【訳】雨で道路がぬかるんだため困難を来している本部地区でのビル建設工事。写真は住宅A-1、A-2、A-3、A-4。沖縄。1945年7月26日撮影

米国陸軍通信隊: The Japanese power plant at Nago was left undamaged by the Japanese and is now being operated by the 102nd Engineers, 27th Division, Pfc. Warren H. Spicer, Cottage Grove, Minn., checks the volt meter on the high tension lines at the former Japanese power plant.【訳】名護にある旧日本軍発電所はそのまま残され、現在は第27歩兵部隊第102工兵部によって使用されている。高圧線の点検をしているのはスパイサー上等兵。1945年7月26日

第32軍の敗残兵

捕虜になった高級参謀 - 八原博通の「身バレ」

八原博通の手記によれば、彼が CIC に身バレしたのは7月26日頃、とあるが、実際の米軍の記録によれば 7月15日 であり、身バレ時期を遅く記している可能性がある。

ジュネーヴ条約を知りつつ沖縄人には「玉砕」を強いて持久戦を可能にさせた第32軍高級参謀の八原大佐は、6月26日、米留学仕込みの英語で民間人として速やかに投降し、知念半島に収容されていたが、7月23日に出頭要請をうけ、26日、屋比久の CIC で尋問をうけ「身バレ」する。

その際、八原は元沖縄県職員に「犬 ! 」と叫んだ。

八原博通の手記より

7月26日ごろと記憶するが、いよいよ審査の順番が来た。屋比久検問所は、小高い丘の上にあった。予想に反して、審査官は全部日本人であった。3人ずつ横隊になって、同時に審査を受ける仕組になっている。

私の取り調べに任ずる男は、比較的丈の高いインテリふうの若い人であった。私は、かねて仕組んでいた通りに英語教師で、台湾から帰国の途に戦禍に会った旨、申し立てた。この間、隣の男たちは殴る蹴るの暴力に、地面に倒れる者もある始末。しかし、私は静かに問答を進めた。談たまたま飛行機の搭乗券に及ぶと、この男は、自分は県庁の課長であったと言い、「軍の高級副官がなかなか搭乗券を出し渋り、その上に、高級参謀が喧しい・・・」としゃべり出した。私を知っている様子もなく、別にカマをかけたふうでもない。瞬間、港川の検問所を想起し、相手は課長だ、話せばわかると思った。そして私は、「実は俺はその高級参謀だ・・・」と話を続けようとした途端、彼は身を翻して事務所に向かって走った。

万事休す!アメリカ将校が出て来た。逆流する血を押え難く、思わず「犬!」と叫んだ。将校は「イヌとは?」と聞き返した。英語では「ドッグ」だと返事をする私に、ひどく同情した将校は紙と万年筆を出して、「イヌ」と書いてくれと言う。私は震える手で「犬」と大書した。事務所には顔見知りの某市長、それに2名の有力者らしい顔の日本人がいた。彼らは戦闘終結後1か月余にして、完全に「アメリカナイズ」していたのだ。そして私の期待はあまりにも甘すぎたのである。

《「沖縄決戦 高級参謀の手記」(八原博通/中公文庫) 478頁より》

捕虜になった高級参謀 - 沖縄人「犬」論

八原の手記によると、一見して日本語教室のような滑稽さを感じるが、実際には少し状況は違うだろう。米軍はネイティヴ級の語学将校や語学兵を取り揃え、この時の語学将兵が誰だったのかは具体的には語られないが (八原の調書作成には、戦後日本文学研究の第一人者となるドナルド・キーンがかかわった) 、「犬」の漢字と意味ぐらいは分かっていて、尋問官は冷静に八原に、沖縄人を「犬!」と言い放つその真意を問うたのだ。その証拠に後日、八原の沖縄人「犬説」は、諜報報告書に詳しく記載され報告されている。

米軍の Counter Intelligence Bulletin より

タイトル『日本軍大佐、逮捕の際、米軍協力者である沖縄人を非難する』

万事がスムーズに運ぶ際、日本人にとって沖縄人は兄弟であるが、八原大佐が投降の時に見せた彼の意見は興味あることだ。第32軍作戦参謀八原博通は、米軍当局により逮捕され、対敵情報隊尋問を受けたが、特に沖縄人が彼の逮捕に関わった事実を知って憤慨している。

「もちろん知っていることだが」と、彼は第310対敵情報隊分遣隊尋問官にぶつぶつと話し出した。「貴官が、自分を逮捕できた唯一の方法は、貴官らの沖縄人スパイのなせるわざである。我々は、いつも沖縄人は日本人だと考えてきた。我々は、彼らを日本人の兄弟のように扱ってきた。今自分は、沖縄人全てを話しているのではなく、貴官らのために働いている沖縄人について述べているが、これら沖縄人は、真の日本人ではない。貴官は、米国の将校であり、兵士でもある。貴官は、自分の任務を遂行している。自分の方が賢明で、貴官をばかげた者と見なすことも可能だが、思うに貴官の方が自分より賢いのだろう。もっとも貴官だけでは、絶対私の変装を見破ることはできなかったはずだ。貴官は、自分の任務を遂行するに際して、賢明にも沖縄人の犬たちを用いた。自分は、貴官が自分を逮捕したやり方について強い憤りを感じている。自分は沖縄人の犬たちについて少し話してみたい。」

《保坂廣志『沖縄戦捕虜の証言-針穴から戦場を穿つ-』紫峰出版 (2015年) 33頁》

沖縄人を「兄弟のように扱ってきた」といいながら、沖縄人は「忠実な犬のように我々に従った」という。報告書が指摘するように、日本人にとって都合の良いときには「兄弟」であるが、そうでなければ、の具体例であろう。

この日、CIC は民間人として収容所に潜伏していた高級参謀を割りだすという大きな成果をあげる。八原は、民間人を装って速やかで安全に捕虜となった自らの投降を「美しい場面」「いまや敵も味方もない」と形容するが、一方で捕虜となった沖縄人を八原がどのよに見ていたか、米軍の報告書は続けて以下のように記録している。

Counter Intelligence Bulletin より

「長い期間、中国は彼らの主人であり、彼らが主人の時は、沖縄人は中国に忠実な犬であった。中国人が、彼らに何かするよう持ちかけると、いつでもそのように振る舞った。その後、我々(日本人)が主人となり、我々が力を持っているときは忠実な犬として我々に従った。現在、貴官らが主人で、沖縄人は我々から寝返って犬のように貴官ら(米軍)に奉仕している。しかしそれらは真実ではない。貴官らがこの島を離れたあと、彼らは再び犬のように我々にかしずくだろう。自分は、日本に帰還することになるだろうが、これら沖縄人の背信行為は忘れないだろう。」

《保坂廣志『沖縄戦捕虜の証言-針穴から戦場を穿つ-』紫峰出版 (2015年) 33頁》

自ら立案した「寝業作戦」*1 と「南下作戦」*2 のために、沖縄の土地とそこに暮らす沖縄人すべての人命を寝技の舞台となした。島が白く変容するほどの死と破壊をもたらしておきながら、いざとなると、沖縄人は「忠実な犬」だと毒づく、こうした歪みは、どこから生じるのであろうか。むろん、八原が尋問で語った内容がそのまま CIC の記録に残され、報告書に載るとは彼自身思っていなかったであろう。

八原博通の手記より

暫くして、私は謹直そうなアメリカ軍の青年将校の操縦するジープに乗っていた。彼の兄はやはり将校で、かつて日本に駐在したと言う。2人は黙したまま多くを語らなかった。自決か、脱走かを考え続ける私のうつろな瞳に、変貌し果てた首里や前田の山々が、悲しげに、そして空しく映ずるのみであった。車は中頭郡越来村にとまった。敵10軍司令部参謀部の所在地だ。このあたり、砲撃の被害なく、すべては昔のとおり緑に覆われている。

肥った一中佐参謀が、パンツ姿で、胸毛をよじりながら出て来た。彼は私に、「君はなかなかクレバー(利口)だね」と言った。そこで、私は「クレバーなら、今こんな所に立っているはずはない」とやり返した。傍らでタイプを打っていたアメリカ兵が、声を立てて笑い出した。それから雑談になった。私が南カロライナ州のフォートムルトリで一年ほど隊付きをしたと言うと、彼も同じ部隊にいたことがあると言う。彼は私の自殺を警戒してか、日本は間もなく降伏するんだからと話した。

日本の降伏!摩文仁最後の関頭において、多くの人々は、「沖縄敗るれば、日本もまた亡ぶ」と言った。たしかに私自身もそう思ったこともある。しかし本土決戦は必ずあるものと信じていたし、これに参加するためにこそ今日まで、幾多の苦難を乗り越えてきたのである。今敵側将校の口から聞く、「日本の降伏」の言葉、それは私の今までの思念の一切を、根本から崩壊させるかに思われた。だが私は、これは単なる話に過ぎないと自らを制した。

《「沖縄決戦 高級参謀の手記」(八原博通/中公文庫) 479頁より》

二年の留学経験も含め、日本軍内で「敵」を最もよく知る者の一人であり、本土決戦を先延ばしにするために沖縄を捨て石となした八原作戦参謀は、しかし、「本土決戦」の、その先、に関しては思考停止していた。

一軒家「レジデンス」を与えられる

元「高級参謀」の高級待遇は、将軍用レジデンス、衛兵、担当通訳付き。身を寄せた屋比久の住民が同時期、劣悪な辺野古の大浦崎収容所に移送される中、彼は米軍の最高級の捕虜対応を受けることになる。もちろん尋問付きでもある。

私は再び自動車に乗せられた。見覚えのあるスフィンクス型の岩山の下にあるスチルウェル将軍---バックナー将軍の後任---の宿舎のかたわらを通り過ぎ、越来村の入り口に止まった。「ゼネラル・レジデンス」の標札のかかった鉄柵を開き、数名の衛兵が自動車を降りた私を招じ入れた。この部落は、家々も樹木も戦禍を受けていない。衛兵は百メートルほど部落にはいった、とある農家に私を案内し、「これがカラネル (ブログ註=大佐) の今後の住宅です」と告げた。

8畳一間に、2坪ばかりの土間のあるささやかな藁屋だ。畳は敷いてあるが、家具、調度品はなく、わずかに3枚の毛布と蚊帳が準備してある。庭は広く、周囲には雑木が生い茂り右方東北の一角は竹藪になっている。庭前は凹道を隔ててバナナ畠があり、左と後ろは雑木をすかして別の民家が見える。衛兵長は俊敏そうな中尉で、宿営給養掛りはシム軍曹とリチャード伍長である。皆応対は紳士的だ。彼らは口を揃えて、日本は10日も出でずして降伏するだろうと言った。日暮れ前にリチャード伍長が、自殺に利用できそうな物は一切持ち去った。…

翌日アメリカ10軍情報部付ラモット海軍中尉が、私の連絡掛りとしてやって来た。品格のある優しい青年将校である。今後毎日1時間ぐらい顔を出すと言う、東京で生まれ、13の齢まで日本に育っただけあって、日本語はかなり上手だ。

《「沖縄決戦 高級参謀の手記」(八原博通/中公文庫) 479-480頁より》

越来の周辺にはこうした民家が戦火を逃れ残っていた。

第21海軍建設大隊のメモリアルブックより

そのとき、住民は・・・

「ウルマ新報」創刊号 - 『琉球新報』の誕生

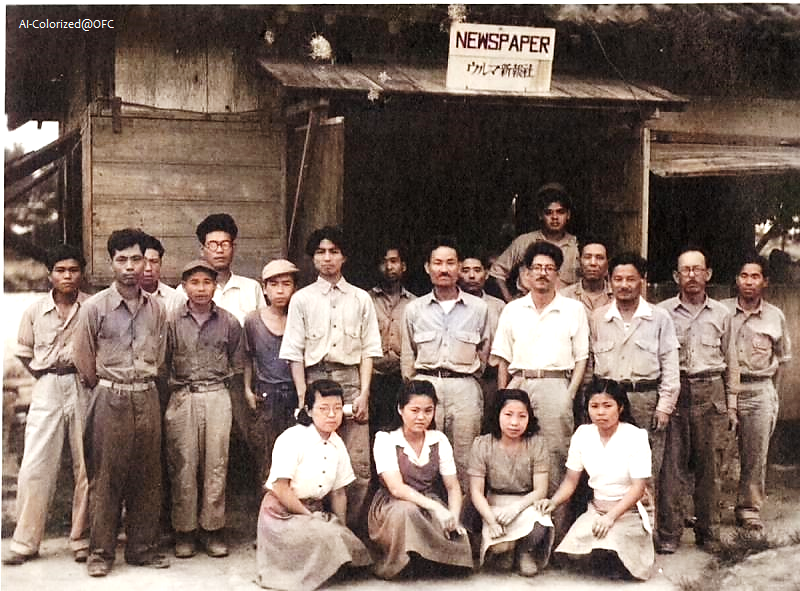

7月26日、石川民間人収容所内で戦後初めての新聞が発行される。1951年に紙名が『琉球新報』となる。

戦後初の新聞が復活。収容所で新聞を待ちわびる人々に新しい新聞は何を伝えたのでしょうか。岡田輝夫さん「米軍のほうからの要請があって収容所内での新聞が作られると」琉球新報社にある「新聞博物館」この中に戦後初の県内の新聞『ウルマ新報』が残されています。8月15日の終戦の前の月の、きょう創刊されました。

新聞は、沖縄戦を前に、首里の司令部壕内で発行され続けます。敗色濃厚だったにも関わらず、戦いを鼓舞する見出し。しかし、この新聞も5月25日、首里撤退を期に発行停止となります。

それから約2ヵ月後、石川の捕虜収容所内で発行されたウルマ新報は、ガリ版刷りのB4サイズ。裏表に印刷された一枚だけの新聞は、週に1回発行されました。

津波清助さん「新聞〜って持っていったら、(各地の収容所などでは)お〜って出てきましたね。待っていたよ〜っていうような感じで」当時印刷に携わった津波清助さん。第1号には、アメリカ軍による日本本土への攻撃と、それに抵抗しえない日本軍の様子に加え、同盟国だったイタリアなどが日本に宣戦布告したことを伝えるなど戦後初の沖縄の新聞は、アメリカ軍の機関紙としてスタートします。

新聞を読むよろこび。人々は情報と活字に飢えていた。

1945年8月うるま新報創刊。

1945年7月26日、「ウルマ新報」創刊号が発行される。…新聞名のない、わら半紙、A4サイズで、ガリ版刷表裏の2頁である。45年8月1日発行の第2号から「ウルマ新報」の名が付けられた。(94頁)

発行の経緯は、創刊者であった島清によれば、こうである。1945年7月初旬頃、石川収容所に収容されていた島のもとに、米軍海軍大尉が訪ねて来た。「この混乱状態で住民はニュースを渇望していると思う。新聞を発行してくれる人はあるまいかと、市長と…所長に問うたところ、君以外に適任者はないといわれて、相談に来た。軍の援助で新聞を発行してくれる気はないか」という。(92頁)

島は、「沖縄県民の多くは、今でも日本軍逆上陸を信じ、必勝を疑っていない。これ程盲信している県民に、何時か誰かが真実を知らせる役割を果たさねばなるまい。偽りない世界を紹介し、次の時代に遅れをとらせないよう、方向を示すことは、やり甲斐のある尊い仕事だとは思う。軍は民心安定の手段に新聞の発行を望んでいるのであろうが、私も民心の安定を欲している。その限り軍の意図は諒解できるし、その意味では新聞発行に興味がないでもない」と答え、条件として「新聞は県民のためのものとし、私の責任で発行する」・「人事、編集、運営等一切、私の権限に属するものとす」・「軍は援助だけで干渉はしない」、このことを提示して了解を得、発行の準備にとりかかる。(93頁)

《「沖縄 空白の一年 1945-1946」(川平成雄/吉川弘文館) 92、93、94頁より》

新聞の発行は、同時に宣撫政策の一つでもあった。しかし、それにもまして人々は「新聞」を求めていた。

…どうして米軍政府は、収容所内で「ウルマ新報」を発行させたのか。この点について島は「軍側からみれば、民心安定に顕著な事績を残し、占領政策に偉大な貢献をなしたと思ったであろう」と書き、大田昌秀は「米軍政府は、行政組織面が整備されるにつれて、軍政をより円滑に実施していくため新聞の発行を思いたち、それをみずからの機関紙として使用する計画を立てました。・・・敗戦の混乱で事態の掌握ができなくなっていた地元住民にニュースを知らせ、人を安定させるねらいももっていました」と述べ、新崎盛暉は「多くの人びとが収容所で茫然自失の状態にあったとはいえ、なお日本の必勝を信じている人びとも少なくなかったであろう当時の状況を考えれば、米軍政府が軍政の円滑な実施のために、日本語の広報紙を必要としていたことは明らかであった」とする。三者とも、民心の安定によって軍政の円滑な運営をはかるための新聞発行だという。そして「ウルマ新報」の後身である琉球新報社は、「日本の敗戦の現実を報道し、無用の犠牲者を出さぬための、いわば、宣撫のための報道機関であったのである」と書く。

《「沖縄 空白の一年 1945-1946」(川平成雄/吉川弘文館) 97頁より》

島清ののち、瀬長亀次郎、池宮城秀意が社長職を引き継いだ。

1946年ー前列中央・瀬長亀次郎社長、右が池宮城秀意編集長、2列中央・外間政彰

大規模な民間人収容所があった戦後初期の石川は、米軍への諮問機関として住民代表で構成された沖縄諮詢会が設置されるなど、民政の中心地となっていました。ウルマ新報社は沖縄諮詢会堂跡の近くにありました。写真は戦後の新聞がスタートしたその跡地で、現在は駐車場となっています。

1947年(昭和22)4月、うるま新報社は民間企業となり、購読も有料化されました。1948年(昭和23)の夏に本社を石川から那覇に移し、1951年(昭和25)9月10日、対日平和条約締結を機に紙名を『琉球新報』と改めました。『ウルマ新報』創刊当時の社長は島清。その後、紙名が変遷するなかで、瀬長亀次郎、池宮城秀意、又吉康和らが社長職を引き継いでいきました。

※ 沖縄県公文書館では創刊日を7月25日と記載するが、琉球新報はじめ多くの文献は初版発行を26日と記している。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

*1:寝業作戦: 八原は、柔道の寝技に例え、米軍の「圧倒的に優越した物量」「艦砲射撃、爆撃砲撃および戦車攻撃」に抵抗するには「寝業戦法」しかないと「築城」を力説した。すなわち、反斜面陣地 (Reverse Slope Defense) 戦略である。see. 八原博通『沖縄決戦高級参謀の手記』(中公文庫) p.104

*2:南下作戦: 首里から摩文仁への撤退もまた「戦略持久戦」として八原が立案・主張したものであるが、彼の手記はそれを幾らかあいまいにするような記述がなされている。南下作戦は論争を招くような戦略であることを彼自身も認識していたからであろう。see. 八原博通『沖縄決戦高級参謀の手記』(中公文庫) pp.312-314.